Mit diesen Worten warb der Barmer Fabrikant Johannes Schuchard im Jahr 1837 im Rheinischen Provinziallandtag für einen Gesetzentwurf gegen die schlimmsten Auswüchse der Kinderarbeit in den Fabriken.

Die Ausstellung Kinderarbeit im Westfälischen Industriemuseum behandelt das Thema Kinderarbeit in der Vergangenheit und in der Gegenwart. Kinderarbeit war immer eine billige Arbeit und viele Familien waren und sind auf das Einkommen ihrer Kinder angewiesen. Bis zu sechs Prozent aller preußischen Fabrikarbeiter im 19. Jahrhundert waren Kinder unter 14 Jahren und es gab Betriebe, in denen der Anteil der Kinder an der Gesamtbelegschaft an die 50 Prozent betrug. Die Kinder mussten häufig schon mit vier oder fünf Jahren täglich zwölf und mehr Stunden arbeiten, oftmals in eintönigem und monotonem Rhythmus und unter hygienisch unzureichenden Bedingungen mit insgesamt katastrophalen Folgen für ihre körperliche und geistige Entwicklung. Im Laufe des 19. Jahrhunderts wurde die Ausbeutung von Kindern in Fabriken durch Gesetze schrittweise zurückgedrängt. Allerdings wuchs der Anteil der arbeitenden Kinder in der Heimindustrie, im Dienstleistungsbereich und in der Landwirtschaft. Zehntausende schufteten auf den Höfen und Feldern, stellten bis spät in die Nacht hinein Kegel auf, trugen frühmorgens vor der Schule Zeitungen, Milch oder Brötchen aus oder stellten in nächtelanger Arbeit Spielzeug für andere, glücklichere Kinder her.

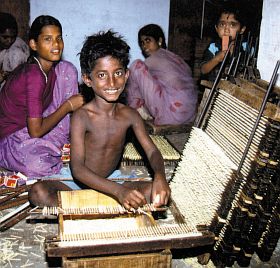

Kinderarbeit erscheint uns heute als Skandal – doch selbst in den reichen Ländern arbeiten viele tausend Kinder illegal. Massenhaft schuften Kinder in den sogenannten Entwicklungsländern: 211 Millionen Mädchen und Jungen unter 14 Jahren arbeiten meist ohne Verträge und Sozialleistungen. Sie schuften mit ihren Eltern in der Landwirtschaft, sie verdingen sich auf den Straßen der großen Städte als Schuhputzer oder Lastenträger, sie betteln, sie arbeiten als Dienstmädchen.

Dieses Thema behandelt der zweite Teil der Ausstellung, der in Zusammenarbeit mit terre des hommes konzipiert wurde. Etwa zehn Prozent der heutigen Kinderarbeiter sind in Betrieben beschäftigt, die auch Waren exportieren: in Textilfabriken, Steinbrüchen, Teppichmanufakturen oder auf Kakao- und Kaffeeplantagen. Zum Teil unterliegen die Kinder der Schuldknechtschaft und Sklaverei, sie wurden verkauft und erleiden schwerste Misshandlungen.

Kinderarbeit ist im letzten Jahrzehnt zu einem international diskutierten Thema geworden. Fachleute befürchten dennoch, dass die Ausbeutung von Kindern in den nächsten Jahren zunimmt. Wirtschaftskrisen, der Wettlauf um immer geringere Arbeits- und Produktionskosten, drastische Kürzungen von Bildungs- und Sozialetats in armen Ländern verursachen immer mehr Kinderarbeit.

"Die Vertragsstaaten erkennen das Recht des Kindes an, vor wirtschaftlicher Ausbeutung geschützt und nicht zu einer Arbeit herangezogen zu werden, die Gefahren mit sich bringen, die Erziehung des Kindes behindern oder die Gesundheit des Kindes oder seine körperliche, geistige, seelische sittliche oder soziale Entwicklung schädigen könnte."

Hier erfahren Sie etwas über die Museumspädagogischen Programme zu der Ausstellung "Kinderarbeit".

Aktuelles