Hinweis: Bitte bei der Suche nach Pressemitteilungen Umlaute ersetzen (ae statt ä etc.).

Wer malt das Bild von Westfalen?

Matthias Löb, Direktor des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL), über Metropolregionen in NRW

Eine Pferde-Auktion, zwei Hausgeburten, eine Jagdgesellschaft und eine Oldtimer-Fahrt durch das beschauliche Sauerland – dazwischen immer mal wieder Schwarzweiß-Rückblenden auf das einst idyllische Landleben: Es ist Samstag und ich ärgere mich, dass ich mir dieses Porträt zum Thema »Westfalen« im Fernsehen angetan habe. Dabei haben es die Macher sicher nur gut gemeint.

Wieder einmal werden Klischees bemüht.Neben Maisfeldern (ja, die gibt es) bietet Westfalen aber auch eine vielfältige Kulturszene, hoch spezialisierte Krankenhäuser, eine dichte Hochschul- und Forschungslandschaft und vor allem eine kerngesunde mittelständische Wirtschaft mit qualifizierten Arbeitsplätzen jenseits der großen Städte.

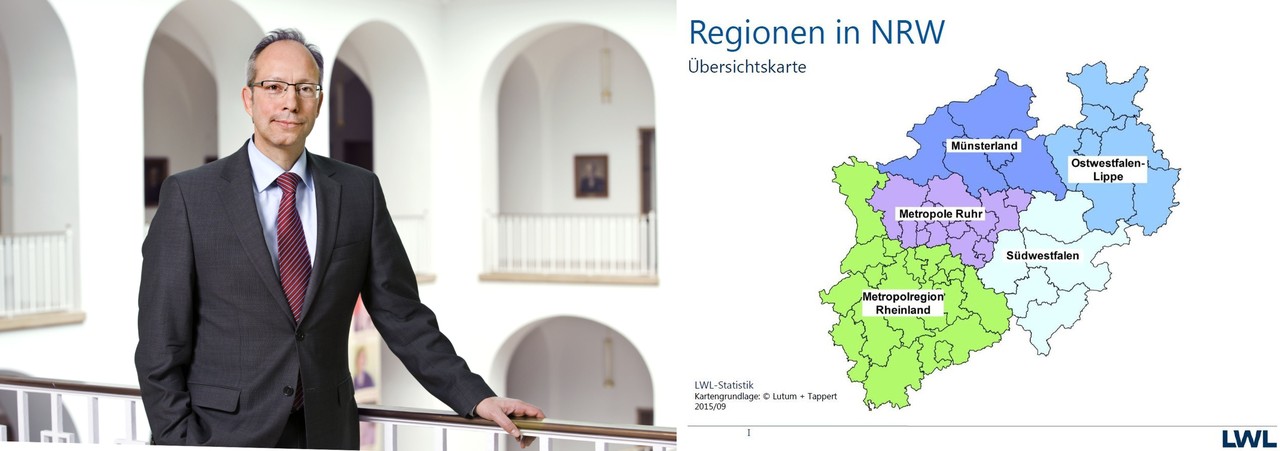

Vielleicht reagiere ich deswegen so empfindlich, weil einige Monate vorher die Landesregierung einen neuen Entwurf des Landesentwicklungsplanes (LEP) vorgelegt hat. Sie hat dem beharrlichen Drängen der Rheinländer nachgegeben und erstmals zwei Metropolregionen in Nordrhein-Westfalen ausgerufen. Im derzeit gültigen LEP ist noch die Rede von einer »Metropolregion Rhein-Ruhr«, die zugegebenermaßen noch nie funktioniert hat. Nun heißt es unter der Überschrift »Regionale Zusammenarbeit«: »Kooperation und funktionale Arbeitsteilung sollen insbesondere in der Metropolregion Ruhr und der Metropolregion Rheinland Synergien ausschöpfen.« Auf den ersten Blick unspektakulär, bei genauerem Hinsehen ist hier aber zweierlei passiert: Es werden zwei Teilräume in NRW mit Begriffen belegt und auf diese Weise sprachlich verfestigt. Der »Rest« des Landes NRW – und das ist vor allem der Landesteil Westfalen-Lippe, wird nicht erwähnt, er fällt sozusagen unter den Kartentisch.

Die für Landesplanung zuständige Staatskanzlei mag darin keine Dramatik zu erkennen: Eine Bevorzugung der Metropolregionen bei Förderprogrammen des Landes sei nicht vorgesehen.Das sieht man in den neuen »Metropolregionen« offenbar anders: »Das Rheinland kann jetzt loslegen. Und wir gehen die Dinge ausdrücklich anders an als das Ruhrgebiet«, so die selbstbewusste Ansage der Kölner Regierungspräsidentin. Ähnliche Töne hört man aus den Reihen des Regionalverbandes Ruhr.

Wenn das ganze Konstrukt der Metropolregionen doch angeblich folgenlos bleibt, warum schreibt man es dann in den LEP? Ein Blick in die Begründung des LEP zeigt, dass wohl doch mehr dahinter steckt: »Das Land… muss aber auch aus Landessicht Schwerpunkte setzen und bestimmte Kooperationen bzw. Funktionen bevorzugen.« Im nächsten Absatz geht es dann um die »Metropole Ruhr« und die »Metropolregion Rheinland«. Der textliche Zusammenhang legt also eine Bevorzugung dieser Kooperationen nahe.

Wie soll Westfalen-Lippe darauf reagieren?

In einem ersten Schritt muss es darum gehen, den drei im LEP nicht benannten westfälischen Teilregionen einen gemeinsamen Auftritt zu verschaffen – das Münsterland gemeinsam mit Ostwestfalen-Lippe und Südwestfalen. Denn nur gemeinsam können diese drei Teilregionen ein Gewicht aufbieten, das auf der Düsseldorfer Bühne als Pendant zu den Metropolregionen wahrgenommen wird.

Mit der Einsetzung einer »Steuerungsgruppe Westfalen« unter Beteiligung der drei Regionalräte und der drei Regierungspräsidenten, Vertretern der Landräte, der Westfalen Initiative sowie des LWL ist der Anfang gemacht. Im März 2016 wird die erste gemeinsame Sitzung der drei Regionalräte überhaupt stattfinden. Die westfälischen Industrie- und Handelskammern begleiten den ganzen Prozess.

In einem zweiten Schritt müssen die Akteure Gemeinsamkeiten dieser Teilregionen benennen und auf diese Weise ein Bild skizzieren, das als Gegenentwurf zu einer »Metropolregion Rheinland« und zu einer »Metropolregion Ruhrgebiet« funktionieren kann.

Alle Akteure sind sich darin einig, dass dies nicht das Stereotyp des so genannten »ländlichen Raumes« sein kann, das sofort Assoziationen an wogende Maisfelder, Pferdekoppeln und Dörfer im Niedergang weckt. Die wirtschaftliche und gesellschaftliche Realität in diesen drei Teilregionen wird am besten durch den Begriff der »mittelstandsgeprägten Wachstumsregion Westfalen-Lippe« beschrieben.

»Heart of german Mittelstand«

Wenn der Präsident der IHK Nord-Westfalen hierfür die Bezeichnung »heart of german Mittelstand« geprägt hat, so ist das für einen Westfalen zwar ungewöhnlich keck, es ist aber nicht aus der Luft gegriffen. Dazu einige Fakten: Der prozentuale Anteil der Erwerbstätigen in der Landwirtschaft in den westfälischen Teilregionen ist zwar etwa dreimal so hoch ist wie in der so genannten »Metropolregion Ruhrgebiet«. Nämlich 1,2 Prozent (Ruhrgebiet 0,4 %). Diese geringe Zahl zeigt doch schon: Mit landwirtschaftlichen Vokabeln kann man den Wirtschaftsraum Westfalen-Lippe nicht annähernd zutreffend beschreiben.

Relevanter ist, dass im Münsterland fast 26 Prozent, in Ostwestfalen-Lippe über 29 Prozent und von den Südwestfalen sogar 38,5 Prozent der Beschäftigten in der Produktion arbeiten. Zum Vergleich: In den so genannten Metropolregionen gibt es nur etwa 20 Prozent Industriearbeitsplätze.

Die Anzahl mittelständischer Betriebe je 10 000 Einwohner beträgt in der so genannten Metropole Ruhr 41, in der so genannten Metropole Rheinland 48 und in den Teilregionen Münsterland, Südwestfalen und Ostwestfalen-Lippe liegt sie zwischen 53 und 55.

In einem dritten Schritt müssen die Entwicklungsziele abgeleitet werden, die aus diesem Bild einer mittelstandsgeprägten Wachstumsregion folgen. Selbstverständlich muss hierbei auch bedacht werden, dass der demographische Wandel das Münsterland, Ostwestfalen-Lippe und Südwestfalen tendenziell stärker treffen wird als Rheinland und Ruhrgebiet. Daraus leitet sich wiederum ein spezifischer Handlungsbedarf ab, dem die Landesplanung Rechnung tragen muss.

Der vierte Schritt wird wohl am schwierigsten: Perspektivisch ist eine engere Zusammenarbeit über die jeweiligen Teilregionen hinaus dringend erforderlich. Die gemeinsame Sitzung der drei Regionalräte, die Abstimmung einer gemeinsamen Formulierung zum Landesentwicklungsplan, das sind erste und wichtige Schritte. Westfalen-Lippe wird als Gegengewicht zu den Metropolregionen aber nur dann wahrgenommen, wenn auch weitere konkrete Kooperationen folgen. In den vergangenen Jahren war es schon schwer genug, Zusammenarbeit in den jeweiligen Regionalmanagement-Agenturen zu organisieren. Häufig scheiterte es am Geld, aber auch am Festhalten an eigenen Strukturen.

Sehr schnell werden die Westfalen aber feststellen, dass sie den Prozessen, die sich vor allem im Rheinland derzeit organisieren, auf Dauer nichts entgegenhalten können, wenn sie nicht enger zusammenrücken. Das kann gelingen, wenn die westfälische Wirtschaft und die westfälischen Hochschulen ihre Perspektiven beisteuern. Dann werden auch irgendwann Filmemacher Westfalen nicht mehr nur im Rückspiegel betrachten, sondern nach vorn schauen – dorthin, wo Westfalens Zukunft liegt.

Veröffentlichung mit freundlicher Genehmigung der Westfalenspiegel-Redaktion.