|

|

|

Die säkularisierte Nonne Maria Clementine Martin, Gründerin der Firma Klosterfrau, 19. Jh.

Bildnachweis

|

Textauszug aus: Klostersturm und Fürstenrevolution. Staat und Kirche zwischen Rhein und Weser 1794/1803, Dortmund 2003, S. 235:

„Welche Alternativen eröffnen sich den Konventualen noch? Für die Mitglieder aufgelöster Frauenklöster bieten sich außer der Rückkehr zur Familie und dem Rückzug ins Privatleben keine wirklichen Optionen, wenn ihre Orden nicht bereits vorher in der Krankenpflege oder im Schulunterricht engagiert waren. Die Ursulinen und Cellitinnen in Düsseldorf etwa entgehen wegen ihrer als unverzichtbar angesehenen Dienste in diesen Bereichen sogar der Aufhebung. Andere Nonnen – wie etwa die Münsteraner Lotharinger Chorfrau Agnes Osthues – setzen nach Auflösung ihres Konvents ihre Unterrichtstätigkeit unentgeldlich fort. Demgegenüber ist die Laufbahn der Coesfelder Nonne Maria Clementine Martin als Ausnahme zu werten:

|

|

|

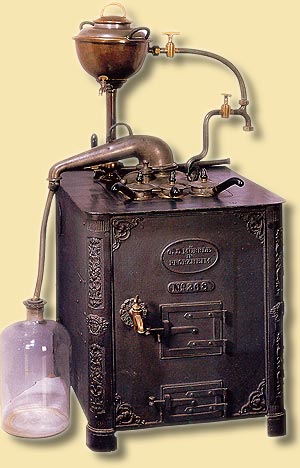

Das erste Destillationsgerät der Maria Clementine Martin, Anfang 19. Jh.

Bildnachweis

|

Nach ihrer Flucht vor den französischen Revolutionstruppen tritt die 19jährige Karmeliterin Maria Clementine Martin 1794 in das Annunziatenkloster in Coesfeld ein. Sie setzt dort ihr in Brüssel begonnenes Studium der Klostermedizin fort, bis ihr Konvent im September 1803 auf Veranlassung des neuen Landesherrn Fürst Fri4edrich zu Salm-Horstmar Coesfeld verlassen und in das nahe der deutsch-niederländischen Grenze gelegene Kloster Glane übersiedeln muß. Als auch dieses einige Jahre später (1811) den Aufhebungsbescheid erhält, verdient sie sich ihren Lebensunterhalt zunächst in Belgien mit der Pflege von Kranken und dem Verkauf selbst hergestellter Heilmittel. Für ihre Pflege verwundeter Soldaten nach der Schlacht von Waterloo 1815 erhält sie vom preußischen König Friedrich Wilhelm III. als besondere Anerkennung eine jährliche Leibrente von 160 Goldtalern, die sie ihrer dringendsten Geldsorgen enthebt. Nach Aufenthalten in verschiedenen Orten, u.a. von 1821-1823 in Münster, läßt sie sich im Jahre 1825 endgültig in Köln nieder und gründet noch im selben Jahr einen kleinen Destillierbetrieb, der den Namen „Maria Clementine Martin Klosterfrau“ trägt. Ihre nach eigenen Rezepturen gefertigten Produkte Melissengeist und Kölnisch Wasser, die sie zur deutlichen Unterscheidung von Konkurrenzartikeln sogar mit dem preußischen Adler schmücken darf, entwickeln sie zum Verkaufsschlager. Als Maria Clementine Martin 1843 stirbt, hinterläßt die ehemalige Klosterfrau ein Unternehmen, von dem sie selbst sagt: ‚Wollte ich eine Statistik meines Absatzes liefern – keine Stadt der zivilisierten Welt würde darin unvertreten sein.‘

Ähnliche, wenn auch weniger erfolgreiche Beispiele für die Bestreitung des Lebensunterhalts aufgrund einer im Kloster erlernten Tätigkeit sind unter den Mönchen ebenfalls zu finden. Der Düsseldorfer Ex-Franziskaner Therentius Boch will nach der Aufhebung des Klosters 1804 seine Arbeit als Brauer fortsetzen und pachtet das klostereigene Brauhaus für 54 Taler von der Landesregierung. Nur drei Jahre später allerdings verdrängt ihn ein Konkurrent aus Jülich, der die Regierung durch Vorlage eines ärztlichen Gutachtens davon überzeugen kann, daß sein nach englischer Art gebrautes Bier eine bessere Qualität besitze.“

|