Rundgang: Aldegrever und die Reformation in Soest > St. Petri

(Altarfotos: Westf. Amt f. Denkmalpflege/A. Brückner)

(Altarfotos: Westf. Amt f. Denkmalpflege/A. Brückner)St. Petri

Die Petrikirche gehört zu den ersten Kirchen der Missionierungszeit und wurde schon im 12. Jahrhundert "alte Kirche" genannt. Der jetzige Bau entstand als romanische, dreischiffige Basilika um 1150, doch haben An- und Umbauten aus späteren Zeiten das Bild der Kirche stark verändert.

Seit 1530 predigte hier der Dominikanermönch Thomas Borchwede, der die Reformation in Soest einleitete. Am 20.11.1531 schlug er nach dem Vorbild Luthers Thesen an die Tür des Patrokli-Domes, das erste evangelische Glaubensbekenntnis Soests.

Die Petrikirche ist auch unmittelbar mit den Ereignissen vom 21.12.1531 verbunden, die den Sieg der Reformation in der Stadt einleiteten: Auf Veranlassung des Herzogs von Kleve, des Stadtherrn, hatte der Rat ein Predigtverbot für alle fremden Prädikanten erlassen. Unbekümmert dessen predigte Johann von Kampen, der erst vor kurzem in die Stadt gekommen war, zunächst in der Paulikirche und wollte dann in St. Petri fortfahren, als ihn der Rat deswegen verhaften ließ. Daraufhin brach ein offener Aufruhr los. Der Stadtrat wurde von der aufgebrachten Bevölkerung gezwungen, Luthers Lehre offiziell anzuerkennen. Soest war nun eine evangelische Stadt und im folgenden Januar fand in der Petrikirche der erste deutsche (lutherische) Gottesdienst statt.

Johann von Kampen war in Soest nicht von allen Anhängern des neuen Glaubens gut angesehen. Luther hatte die Stadt vor seiner Person und seiner eigenwilligen Theologie gewarnt. Ein Jahr später mußte er die Stadt verlassen. Als nach dem Interim die Kirche 1563 wieder evangelisch wurde, war ihr Pfarrer zumeist auch Superintendent der Soester evangelischen Landeskirche.

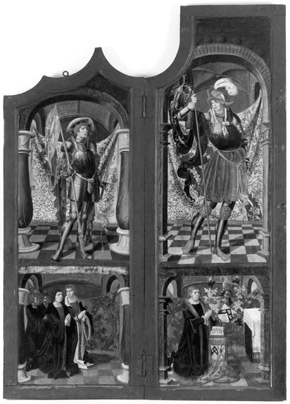

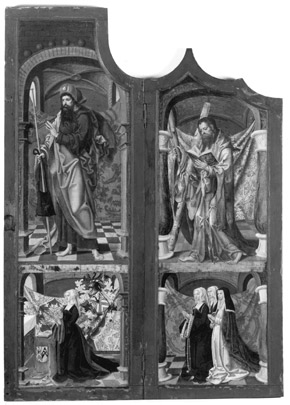

Der Barbara- oder Kleppingaltar

Im Jahre seines Todes 1524 - also noch vor der Reformation in Soest - stiftete der Soester Patrizier und Großkaufmann Andreas Klepping den nach ihm benannten Altar in der Petrikirche. Er ist mit seiner Familie in der unteren Zone der Außenseiten abgebildet. Daneben befinden sich mehrere Heiligendarstellungen. Der Altar steht in der spätgotischen Tradition, aus der auch Heinrich Aldegrever kam, bevor er mit seinen Kupferstichen eine neue Richtung einschlug. Damals war es Mode geworden, Altäre aus Antwerpener Werkstätten zu beziehen, woher auch dieser Altar stammt. Die kostbare Altartafel auf der Innenseite zeigt in acht Darstellungen geschnitzte und gemalte Szenen aus der Kindheits- und Leidensgeschichte Christi, ganz oben befindet sich eine Figur der Heiligen Barbara.

Epitaph des Johann Frensis

Im nördlichen Seitenchor befand sich früher eine Eichenholztafel mit der Inschrift: "Ratsherr Johann Frensis, wohnhaft in der kleinen Westhofe, starb am 02.08.1549 im Gefängnis zu Horstmar als Märtyrer seines evangelischen Glaubens."

Johann Frensis, ein wohlhabender und angesehener Goldschmiedemeister, gehörte mit zu den ersten Bürgern, die sich 1526 in geheimen Zusammenkünften der Reformation zuwandten. Als während des Interims sich eine ganze Reihe von Bürgern gegen die zwangsweise Rekatholisierung auflehnten, auch Heinrich Aldegrever, kam der Herzog von Kleve nach Soest, um die Wiedereinführung des katholischen Glaubens zu überwachen. Johann Frensis war mit einigen Gleichgesinnten aus der Stadt geflohen, da man ihm Mißachtung der herzoglichen Würde vorwarf. Der Herzog wollte ein Exempel statuieren, um die Rädelsführer der evangelischen Partei zu treffen, und veranlaßte Ende 1548 mit Hilfe des Bischofs von Münster ihre Verhaftung in Dülmen, wo sie sich versteckt hielten. Während man bald danach die meisten freiließ, wurde Johann Frensis zusammen mit einem Leidensgefährten ins bischöfliche Gefängnis nach Horstmar überstellt, wo er nach den damals üblichen schweren Folterungen starb.

Heinrich Aldegrevers Altartafeln in der Petrikirche

In seiner Biographie Aldegrevers schreibt Karel van Mander zu Beginn des 17. Jahrhunderts, daß es in Soest in den Kirchen, vor allem der Petrikirche, mehrere hervorragende Altargemälde Aldegrevers gäbe, besonders eine "Christnacht". Von diesen Werken hat sich in der Petrikirche nichts erhalten. Die "Christnacht" ist möglicherweise mit der Aldegrever zugeschriebenen Altartafel identisch, die sich jetzt in der Wiesenkirche befindet.

Auch die Grabstätte Aldegrevers, die nach van Manders Angaben auf dem südlichen Petrikirchhof lag, ist heute nicht mehr vorhanden. Ein Gedenkstein mit einer Bronzegruppe von Musikanten (nach einem Aldegrever-Motiv) und sein Monogramm erinnern auf dem Kirchplatz inzwischen wieder an den Künstler.

Website der Kirchengemeinde St. Petri-Paul in Soest

Website der Kirchengemeinde St. Petri-Paul in Soest

Aufrufe gesamt: 5310

Aufrufe gesamt: 5310