|

|

|

|

| Aus: Gisbert Strotdrees, Fremde in Westfalen – Westfalen in der Fremde. Zur Geschichte der Ein- und Auswanderung von 1200 bis 1950, Münster 1996, S. 176-178: | |||

|

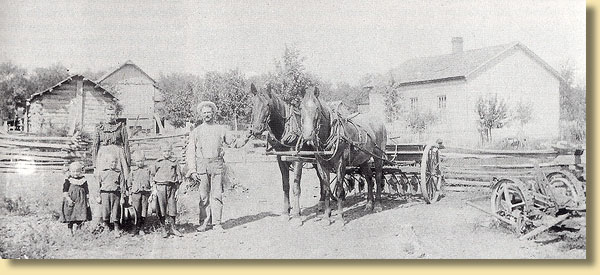

„Bernard Buschmann, Bauernsohn aus dem münsterländischen Dorf Ostbevern, ist gerade 23 Jahre alt, als er im Sommer 1861 einen einsamen Entschluß in die Tat umsetzt. Bei Nacht und Nebel verläßt er den elterlichen Hof. Er verschwindet auf Nimmerwiedersehen. Niemand weiß, wo er ist – seine alte Mutter nicht, und auch nicht seine Schwester. Die Mutter Buschmann ist außer sich. Wer soll den Hof weiterführen? Sie ist allein. Ihr Mann ist Jahre zuvor gestorben. Ihre Tochter hat einen Kötter geheiratet und ist vom elterlichen Hof gezogen. Weitere Kinder, die das Erbe antreten könnten, gibt es nicht. Auch nach Monaten taucht der einzige Sohn des Hofes nicht wieder auf. Im Januar 1862 überschreibt die Mutter das Erbe ihrer Tochter und deren Ehemann. Sie ziehen auf den Hof in der Ostbeverner Bauerschaft Schirl. Im Vertrag wird auch Bernard Buschmann bedacht. 500 Taler soll er als Abfindung erhalten, falls er auch Amerika zurückkehre. Ob Mutter und Tochter inzwischen erfahren haben, wo sich Bernard Buschmann aufhält? Tatsächlich ist er heimlich nach Amerika ausgewandert. Im Sommer 1861 hat er kurz vor seiner Einberufung zum Militär gestanden. Mehrere Jahre in der Armee dienen, mehrere Jahre dem preußischen Drill ausgesetzt sein – das wollte er offenbar nicht. Stattdessen hat er es vorgezogen, unterzutauchen und das Weite zu suchen. Das erste überlieferte Lebenszeichen erhalten Mutter und Schwester Buschmann sowie deren Mann Bernard Nolle zwei Jahre später. Der Brief ist datiert vom 28. Oktober 1863 und abgeschickt in Burlington im Bundesstaat Iowa. Buschmann schreibt vom Wetter, von der Ernte – und ausführlich vom amerikanischen Bürgerkrieg, der damals zwischen Nord- und Südstaaten tobte. Seine Angehörigen beruhigt er in weiteren Briefen. Sie sollten sich keine Sorgen machen. Er habe als Ackerknecht bei einem Farmer ‚angeheuert‘, schreibt er. In den Krieg würden bislang nur Freiwillige gezogen, ‚welche nur keine Lust am Arbeiten hatten, sondern so herumlaufen taten, welche nicht viel mehr werth waren wie eine Kugel; aber wie viele gute es doch dazu kostet, weiß man nicht.‘ Im übrigen sei er kein amerikanischer Bürger, könne also auch nicht gezogen werden. Später heiratet Bernard Buschmann. Er und seine Frau gründen eine Familie, und sie erwerben eine Farm in der Ortschaft Ossian, ebenfalls im Bundesstaat Iowa. Dort stirbt Buschmann im November 1910 im Alter von 72 Jahren. Seinen Heimatort im Münsterland hat er nach der heimlichen Flucht nie wiedergesehen. Bernard Buschmann ist nicht der einzige, der vor der Einberufung zum Militär untertaucht und sich in Amerika eine neue Existenz aufbaut. Heimliche Auswanderung ohne ‚Konsens‘, also ohne ordentliche Entlaßpapiere, ist im 19. Jahrhundert weit verbreitet. Dazu ein kurzer Blick in die preußische Statistik: Zwischen 1859 und 1886 wandern allein aus dem Münsterland 18.158 Menschen aus, davon 5.632 ohne Genehmigung. Von ihnen wiederum sind 1.268, also mehr als ein Viertel, Männer im militärpflichtigen Alter. Dies sind lediglich die offiziell ermittelten Zahlen. Vorsichtig geschätzt, dürften sich tatsächlich etwa 30 bis 50 Prozent mehr Männer dem Militärdienst ‚bei Preußens‘ durch Auswanderung entzogen haben. Über die genauen Motive dieser Verweigerer wissen wir nicht Bescheid. Lehnen sie Militär und ‚Kriegshandwerk‘ grundsätzlich ab? Oder fliehen die jungen Männer vor dem berüchtigten, als überaus scharf und drückend geltenden ‚preußischen Drill‘? Ist ihnen vielleicht auch nur die immerhin drei Jahre dauernde Militärzeit zu lang, nach deren Ende ja auch noch Reserveübungen folgen? Spielt zumindest im Münsterland auch der konfessionelle Gegensatz zwischen katholischer Landbevölkerung und dem protestantisch dominierten Offizierskorps eine Rolle? Wer sich der Musterung entzieht und vorher auswandert, heißt im Behördendeutsch der damaligen Zeit ‚Refractair‘ – im Gegensatz zum Deserteur, der bereits gemustert und gezogen ist und dann erst aus der Kaserne flieht. Doch ob die jungen Männer nun vor oder nach der Musterung untertauchen und auswandern: Mit den preußischen Gesetzen kommen sie allemal in Konflikt. Das preußische Allgemeine Landrecht hat ihnen noch mit der ‚Konfiskation des gegenwärtigen oder zu erwartenden Vermögens‘ gedroht. Seit 1849 gilt eine mildere Bestimmung, nach der Refractaire und Deserteure zu einer Geldstrafe von 50 bis 1000 Reichstalern verurteilt werden; bei Fahnenflucht im Kriege wird ihnen nach wie vor mit Todesstrafe gedroht. Eine Strafe aussetzen ist das eine. Die Strafe auch vollstrecken, das andere. Denn die Obrigkeit wird der Flüchtlinge, Deserteure und Fahnenflüchtigen kaum habhaft. Auslieferungsabkommen hat der preußische Staat mit allen übrigen deutschsprachigen ‚Auslanden‘ sowie mit einigen Nachbarstaaten wie Rußland oder den Niederlanden abgeschlossen. Doch selbst das bringt nur wenige zurück. Und mit den USA gibt es gar kein Abkommen. So werden viele ‚Refractaire‘ in Abwesenheit verurteilt. Hartes preußisches Durchgreifen soll demonstriert werden. Doch der Staat, in dieser Frage so gut wie machtlos, gibt sich eher der Lächerlichkeit preis. In Amtsstuben und Gerichten Westfalens kommt es mitunter zu absurden Szenen – wie etwa im Fall des Ostbevener ‚Ackerers‘ Friedrich Gernhard Vennekotte. Friedrich Bernhard Vennekotte, am 20. April 1865 geboren, stammt von einem 15 Hektar großen Hof in der Ostbeverner Dorfbauerschaft. Als 18jähriger entzieht auch er sich dem preußischen Militärdienst. Im Februar 1883 taucht er unter. Seine Eltern aber wissen – im Gegensatz zum eingangs genannten Bernard Buschmann – über die Pläne ihres Sohnes Bescheid. Mit ihnen soll er sogar das genaue Vorgehen abgesprochen haben. Nach einiger Zeit trifft auf dem Hof in Ostbevern das erste Lebenszeichen ein. Friedrich Vennekotte meldet sich in einem Brief aus der Ortschaft New Glandorf im Nordwesten des US-Bundesstaates Ohio. Sogar ein Foto legt er dem Brief bei. Es soll beweisen, daß es ihm gut geht. Bei einem Farmer namens Gerdemann sei er Knecht geworden, schreibt er. Die Ortschaft New Glandorf ist rund 50 Jahre zuvor, 1834, von einer Handvoll Auswanderer aus dem Ostbeverner Nachbarort Glandorf gegründet worden. Als Vennekotte eintrifft, leben in New Glandorf auch etliche Familien aus Ostbevern. Offenbar hat der junge Refractair den Ort ganz bewußt aufgesucht. Wahrscheinlich haben er oder seine Eltern Beziehungen zu Verwandten oder Bekannten genutzt, als sie heimlich die Auswanderung vorbereiteten. Das Verschwinden Vennekottes entdeckt die preußische Militärbehörde in Westfalen erst später – zumindest offiziell. Im März 1885 unterzeichnet der Ostbeverner Amtmann ein Schreiben, in dem Friedrich Bernhard Vennekotte zur Musterung nach Warendorf vorgeladen wird. Weiß der Amtmann des kleinen, überschaubaren Bauerndorfes Ostbevern tatsächlich nicht, daß der Bauernsohn bereits seit zwei Jahren in den USA lebt – oder tut er nur so? Wie dem auch sei: Die Musterung findet ohne Vennekotte statt. Fünf Jahre nimmt sich die Obrigkeit dann noch einmal Zeit, um den ‚Refractair‘ auch zu bestrafen. Vennekotte wird zum Königlichen Landgericht zu Münster vorgeladen. In Abwesenheit wird der am 22. August 1888 zu einer Geldstrafe von 160 Mark verurteilt, ‚weil er nachweislich ohne Erlaubnis als Wehrpflichtiger in der Absicht das Bundesgebiet verlassen hat, um sich dem stehenden Heere zu entziehen‘, so die Urteilsbegründung. Vennekotte ist damit vorbestraft. In New Glandorf schert ihn das wenig. Er hat inzwischen als Ackerknecht so viel verdient und zusammengespart, daß er im Süden von New Glandorf ein kleines Grundstück erwerben kann. Er heiratet eine ‚Einheimische‘ namens Katharina Burlage. Die beiden bauen sich nach und nach eine ansehnliche Farm auf. 1897 schickt Vennekotte ein Foto an seine Familie in Ostbevern. Es zeigt seine Frau und ihn mit vier Kindern. Der Farmer hält zwei Ackerpferde am Zaum. Im Hintergrund erkennt man links das kleine Blockhaus, die erst Bleibe des jungen Siedler-Ehepaars, und rechts das neue, größere Wohnhaus. |

|||

|

|||

|

Um 1910 – das Urteil des Münsteraner Landgerichts ist längst verjährt – reist Vennekotte erstmals wieder nach Ostbevern. Im Gepäck hat er einige Fotos der neuen, mit 65 Hektar weitaus größeren Farm, die er und seine Frau im Norden von New Glandorf erworben haben. Den Menschen in Ostbevern muß sich der Gedanke vom ‚reichen Onkel in Amerika‘ regelrecht aufgedrängt haben, als sie die Fotos betrachten. Ein Bild etwa zeigt im Hintergrund die stattlichen Gebäude des neuen Anwesens, die Eheleute stehen vor einer Reihe Pferden und Kutschen, wie sie in dieser Zahl in Westfalen nur die größten Bauern besitzen. Ein anderes Foto zeigt noch einmal die Familie sowie zahlreiche Helfer auf der Farm, die mit dem Häckseln von ‚Welschkorn‘, also von Mais, beschäftigt sind. Der Häcksler wird von einem mannshohen Petroleummotor betrieben. Auf amerikanischen Farmen schon durchaus verbreitet, sind diese und andere Maschinen in Westfalen damals allenfalls auf großen Gütern zu finden. Vennekotte kehrt nach zwei Monaten in die Staaten zurück. Bald bricht der Erste Weltkrieg aus. Und als das deutsche Kaiserreich 1917 den USA den Krieg erklärt, hat dies Auswirkungen auf die Vennekottes diesseits und jenseits des Atlantiks. Friedrich Bernhard Vennekotte, der einst vor dem Soldatsein das Weite gesucht hat, muß seinen ältesten Sohn August zum Militär nach Detroit bringen. Der junge Farmerssohn steht im Frühjahr 1918 auf dem Schlachtfeld an der Somme seinem leiblichen Vetter gegenüber, der in deutscher Soldatenuniform am Krieg teilnimmt und wenig später, im Juli 1918, von einer Granate tödlich getroffen wird. 1922 besucht Friedrich Bernhard Vennekotte ein letztes Mal sein Heimatdorf im Münsterland. Am 12. März 1931, fünf Wochen vor seinem 66. Geburtstag, verstirbt er auf seiner Farm in New Glandorf.“ |

|||

Zum Seitenanfang  | |||

| Der LWL - | Freiherr-vom-Stein-Platz 1 - | 48133 Münster - | Kontakt - | Impressum |