|

|

|

|

| Aus: Kurt Dröge, Ländliche Wohnkultur im Wandel. Neue Möbel und Wohnformen, in: ..., S. 180f: | |||

|

„Als bis ins 19. Jahrhundert hinein vorherrschend ist das ‚ganze Haus‘‚ mit vielschichtigem Bedeutungsgefüge als Grundmodell des vormodernen Wohnens auch und gerade in Westfalen klassifiziert worden. Gemeint war der agrarisch dominierte Haushalt als – wie sich gezeigt hat: zum Teil vermeintliche – Selbstversorgungseinheit, die den aus mehreren Generationen bestehenden Familienverband im engeren Sinne, aber auch alle weiteren Arbeitskräfte und Hausgenossen einschloß. Damit war die räumliche und zeitliche Einheit von Wohnen und Arbeiten mit umfaßt, die bis vor kurzer Zeit in der Tat konstitutiv zum landwirtschaftlichen Haushalt und zur agrarischen Produktion gehört hat. Indem aber das ‚ganze Haus‘ zu einem allumfassenden, pauschalen Beschreibungsmuster hochstilisiert wurde bis hin zu einer Ideologisierung des ‚vorindustriellen Familienverbandes‘, mußte es zu einer Legende werden, welcher eine polarisierende Funktion im Hinblick auf die strikte Abgrenzung zum ‚modernen Wohnen‘ des 19. Jahrhunderts und der späteren Zeit zugewiesen wurde. |

|||

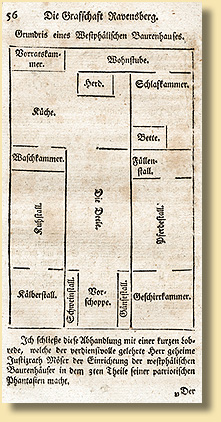

Gerade das in Westfalen vorherrschende niederdeutsche Hallenhaus als ‚Einhaus‘ mit Mensch und Vieh unter einem Dach hat diese Legende befördert und dazu beigetragen, daß berühmte, verherrlichende Beschreibungen wie die von Justus Möser aus dem späten 18. Jahrhundert kontinuierlich glorifiziert und stereotypisiert werden konnten: ‚Der Heerd ist fast in der Mitte des Hauses und so angelegt, daß die Frau, welche bey demselben sitzt, zu gleicher Zeit alles übersehen kann. Ein so großer und bequemer Gesichtspunkt ist in keiner anderen Art von Gebäuden. Ohne von ihrem Stuhle aufzustehen, übersieht die Wirthin zu gleicher Zeit drey Thüren, dankt denen, die hereinkommen, heißt solche bey sich niedersetzen, behält Kinder und Gesinde, ihre Pferde und Kühe im Auge, hütet Keller und Boden und Kammer, spinnet immerfort und kocht dabey. Ihre Schlafstelle ist hinter diesem Feuer, und sie behält aus derselben eben diese große Aussicht, sieht ihr Gesinde zur Arbeit aufstehen und sich niederlegen, das Feuer ausbrennen und verlöschen, und alle Thüren auf- und zugehen, höret ihr Vieh fressen, die Weberin schlagen und beobachtet wiederum Keller, Boden und Kammer. Wenn sie im Kindbette liegt, kann sie noch einen Theil dieser häuslichen Pflichten aus dieser ihrer Schlafstelle wahrnehmen.‘

Das ‚ganze Haus‘ mit seiner Zwangsgemeinschaft, die etwa das vollkommen abhängige Gesinde mit umfaßte, war – als realer oder zumindest teilweise hochstilisierter Lebensstil – relativ festen Normen unterworfen und enthielt ziemlich geringe ‚wohnliche‘ Variationsmöglichkeiten. Jedem Mitglied der Wohn-Gemeinschaft im ‚ganzen Haus‘ waren Räume innerhalb des Gebäudes zugewiesen: erzwungene, erlaubte oder auch verbotene. [...] Doch auch gerade hier [beim „ganzen Haus“ des sogenannten Flettwohnens im (unverbauten) Hallen- oder Flettdeelenhaus] wurde um 1800 in einem immer tiefer einwirkenden Prozeß in Richtung auf ein kleinräumigeres Wohnen verändert, macht mit die Bedeutung dieser Zeit aus. Insbesondere ist hier der innovative Einbau der Scherwand zwischen Deele und Flett [in der Abbildung zwischen Deele und Küche eingezeichnet] und letztendlich zwischen Wirtschaften und Wohnen zu nennen, der nicht nur die klimatischen Verhältnisse im Wohnteil zu verändern begann, sondern auch die funktionalen und sozialen Strukturen im ganzen Haus.“ |

|||

Zum Seitenanfang  | |||

| Der LWL - | Freiherr-vom-Stein-Platz 1 - | 48133 Münster - | Kontakt - | Impressum |