|

|

|

|

Präses Bäumer, Ueber die Kirchenagende für die Hof- und Domkirche zu Berlin und deren Einführung bei den Gemeinen des Märkischen Synodalbezirks an die Gesamtsynode der Grafschaft Mark, 1823:

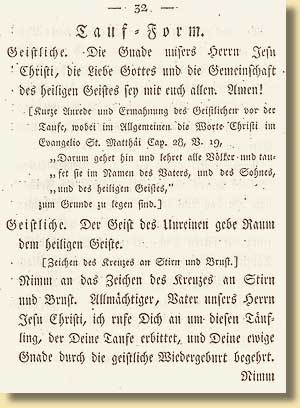

„I. Inhalt der Agende. Betrachten wir die aufgestellten Formulare und Gebete im Allgemeinen: so müssen wir es erkennen, daß dieselben in der eigentlichen Bedeutung einen christlichen Inhalt haben, und diesen größtentheils auf eine angemessene Weise häufig in biblischen Worten aussprechen, und mit einzelnen Ausnahmen einen salbungsvollen evangelischen Charakter an sich tragen. Wozu man aber eine Form, die noch aus der katholischen Zeit übrig geblieben, in einer großen Zahl selbst lutherischer Gemeinen ganz unbekannt geworden, und nur in einigen noch üblich ist; ich meine das Bezeichnen mit dem Kreuz beybehalten hat; vermag ich um so weniger einzusehen, da an dasselbe fast nur eine magische Bedeutung geknüpft werden kann und dieses Zeichen fast überall bey dem Volke eine Ursache oder ein Gegenstand mancherley abergläubischer Vorstellung geworden ist. Das Taufformular beginnt nach der einleitenden dem Prediger überlassenen Rede mit einer Formel die an den ehemals in manchen Gemeinen üblichen Exorcismus erinnert, und zweckmäßig da gebraucht werden könnte wo diese Ceremonien nach und nach abgeschafft oder eingeführt werden sollte. |

|||

Da aber unsre Gemeinen den Exorcismus nicht kennen; und wir ihn nicht einzuführen gesonnen sind; so könnte der Gebrauch jener Formel bey Manchen nur Veranlassung zu irrigen, abergläubischen, Vorstellungen geben, andern aber anstößig werden. Dasselbe ist von dem in unsern Gemeinen unbekannten bezeichnen des Täuflings an Stirn und Brust mit dem Zeichen des Kreuzes zu sagen. In dem jetzt folgenden Gebet findet sich die Stelle: ‚Allmächtiger durch die Taufe deines lieben Sohnes Jesu Christi im Jordan hast du das Wasser in der Taufe zu einer seeligen Vertilgung der Sünden geheiligt und eingesetzt etc:‘ welche eine Idee ausspricht die weder in der Bibel noch auch sonst in der Lehre der evangelischen Kirche irgendwo begründet ist, und von der ich gestehe, daß ich nicht weiß was sie sagen soll. Die an den Täufling zu richtenden und wahrscheinlich von den Taufzeugen zu beantwortenden Fragen sind in der reformirten Kirche nicht üblich, und ist die in der pfälzischen Agende gestellte Frage an die Eltern und Taufzeugen ohne alles Bedenken um vieles angemessener. Auch ist es auffallend, daß sich in dem vorliegenden Taufformular das Glaubensbekenntniß nicht findet, was Nirgends eine passendere Stelle haben kann. [...]“ |

|||

|

Quelle: Landeskirchenarchiv der Evangelischen Kirche von Westfalen Zitiert nach: Jörg van Norden, Thron und Altar? Quellen zur Genese der Rheinisch-Westfälischen Kirchenordnung 1817-1842 (Materialien für den Dienst in der Evangelischen Kirche von Westfalen. Reihe G: Kirchengeschichte 2), Bielefeld 1993, S. 105-106. |

|||

Zum Seitenanfang  | |||

| Der LWL - | Freiherr-vom-Stein-Platz 1 - | 48133 Münster - | Kontakt - | Impressum |