Nach der Säkularisation der geistlichen Staaten stand Preußen vor der Aufgabe, die mehrheitlich römisch-katholische Bevölkerung des westfälisch-rheinischen Raums in den protestantisch geprägten Staat zu integrieren. Um diesen wichtigen Prozess nicht zu gefährden, waren Staat und katholische Kirche nach 1815 durchaus zu Konzessionen bereit, doch hörten die Konflikte nicht auf, nahmen vielmehr eine neue Form an, die sich vor allem in der Frage der Mischehen zeigen sollte. Entsprechend der preußischen Praxis war 1825 auch in den neuen preußischen Westgebieten per Gesetz die Regelung eingeführt worden, Kinder aus Mischehen, also der zwischen Personen mit unterschiedlichen christlichen Bekenntnissen geschlossenen Ehen, in der Konfession des Vaters zu erziehen.

1835 kam allerdings mit der Wahl von Clemens August von Droste zu Vischering (1773-1845) zum Erzbischof von Köln ein Mann an die Macht, der im Gegensatz zu seinem stärker diplomatisch veranlagten Vorgänger Ferdinand August von Spiegel (1824-1835) strengkirchliche Positionen vertrat. Droste-Vischering lehnte nicht nur den Hermesianismus ab, eine von dem Bonner Theologieprofessor Hermes entwickelte theologisch-philosophische Lehre, er bezog ebenso Front gegen die von seinem Vorgänger getroffene Vereinbarung in der Frage der Mischehen, indem er auf der katholischen Erziehung von Kindern aus solchen Ehen bestand. Der preußische Staat reagierte im November 1837 mit dem Verbot der Amtsausübung und schließlich - wegen angeblichen Hochverrats - mit der Inhaftierung auf der Festung Minden (bis zur Erkrankung Droste-Vischerings 1839).

|

| |

|

|

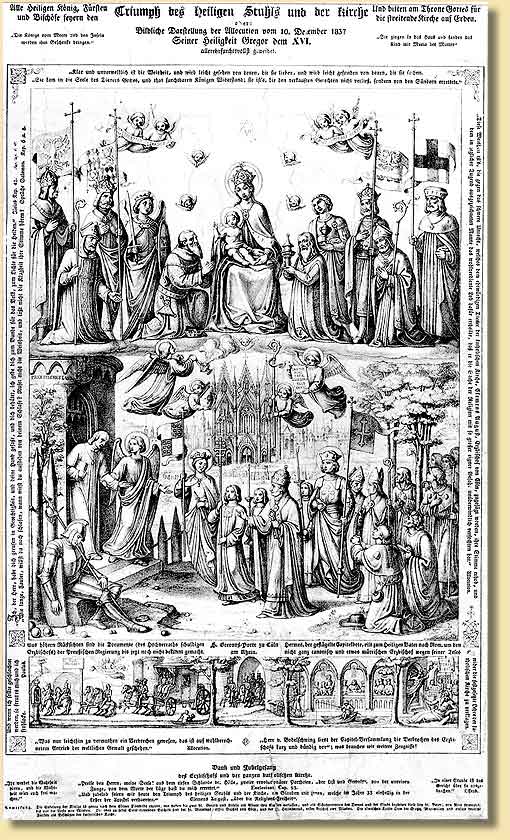

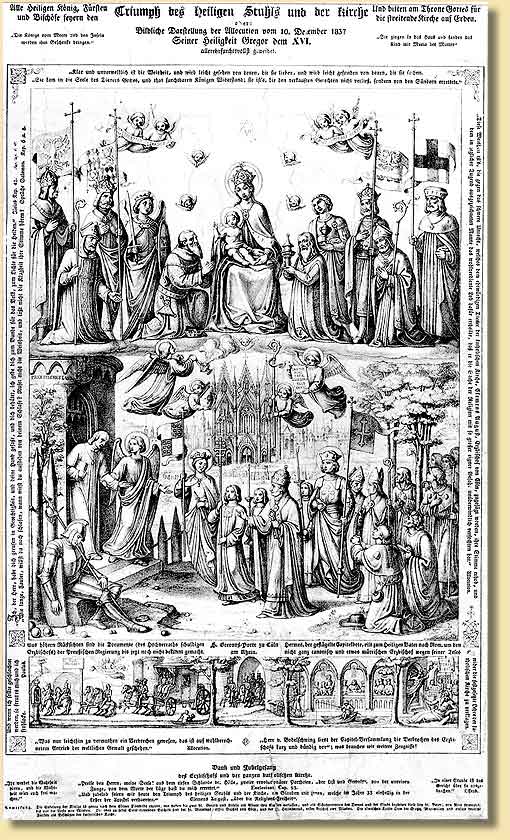

Triumph des Heiligen Stuhls und der Kirche

Allegorie auf die Gefangennahme des Erzbischofs Clemens August von Droste zu Vischering, 1837

Lithografie von C. Eberhard

53 x 31,2 cm

WLMKuK Münster, Inv.Nr. K 67-382 LM

Foto: WLMKuK Münster, Rudolf Wakonigg

In der Ausstellung

|

Dieses sogenannte Kölner Ereignis führte zu einer breiten publizistischen Debatte. Zu den Bildern, die dabei eingesetzt wurden, um die Öffentlichkeit zu beeinflussen, gehört auch die Lithographie von Conrad Eberhard, einem Münchender Künstler mit Vorliebe für religiöse Themen, die für die katholische Kirche warb: Im Zentrum steht die Befreiung Droste-Vischerings aus dem Gefängnis, vom Papst wird er empfangen, über allem thront die Mutter Gottes. Zwei kleine Episoden im untersten Feld zeigen die Überführung de Erzbischofs nach Minden sowie den „Flug“ des Hermes nach Rom – wohl eine ironische Anspielung auf den zweiten großen Konflikt zwischen Staat und Kirche im frühen 19. Jahrhundert. Der theologischen Lehre des Bonner Professors Hermes (1775-1831), die sich auf die Philosphie Kants stützte, war von katholisch-kirchlicher Seite Abweichung vorgeworfen worden. Droste-Vischering, entschiedener Gegner des Hermesianismus, verbot die Vorlesungen in Bonn, legte die Arbeit der Fakultät lahm und kam auch damit staatlichen Interessen in die Quere.

Nach 1840, mit der Thronbesteigung Friedrich Wilhelms IV. – zugleich dem Beginn eines sowohl vom Staat als auch von der Kirche eingeschlagenen versöhnlicheren Kurses – wurden beide Konflikte beigelegt. Droste-Vischering kehrte nicht auf seinen Posten zurück, er verstarb 1845 in Münster, aber das „Kölner Ereignis“ wirkte nach: in seinem Gefolge hatten sich die Spannungen im Alltag eher verschärft, als das sie beigelegt wurden. Der konfessionelle Konflikt wurde eines der großen Themen des 19. Jahrhunderts.

|

Zum Seitenanfang  |

| |

|