|

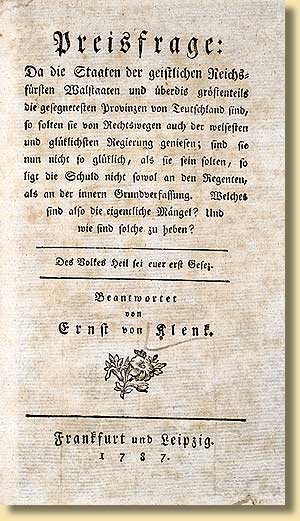

Die Preisfrage des Fuldaer Domherrn von Bibra 1786, wie die Mängel der geistlichen Wahlstaaten zu beheben seien, stellte letztlich deren Daseinsberechtigung in Frage. Selbst Anhänger der „katholischen Aufklärung“, wie Joseph von Sartori und Ernst von Klenk (siehe Abbildung), kritisierten, dass die geistlichen Wahlfürsten nicht so sehr nach dem Wohl der Untertanen trachteten, sondern nach dem ihrer Familien und ihrer Wähler, der adligen Domherren. Es gäbe Zielkonflikte zwischen den weltlichen und geistlichen Aufgaben der Fürstbischöfe. Der Klerus durchtränke mit seinen geistlichen Prinzipien staatliches Handeln. Das weit entwickelte Klosterwesen schade der Landeswohlfahrt: durch das Zölibat wie durch die Verwendung der Landesreichtümer für „unnütze“ Klosterinsassen. Es sei „unstreitig der beste Gottesdienst [...], ein guter Bürger des Staats [...] zu sein“, schrieb der Säkularisationsbefürworter Klenk.

Unterschiedlicher Meinung waren die Kritiker in ihren Verfahrensvorschlägen: Sartori, der Gewinner der Preisfrage und Regierungsrat des Fürstpropstes von Ellwangen, empfahl nur eine Umgestaltung der geistlichen Regierungen nach kameralistischen Prinzipien. Der Konvertit Andreas Joseph Schnaubert hingegen, lutherischer Professor für Kirchenrecht in Jena, forderte die Säkularisierung durch den Reichstag auf der Grundlage des Reichsrechts – gegen den Vorschlag des Pietisten Moser, der die geistlichen in weltliche Wahlstaaten umwandeln wollte – ohne Rücksicht auf reichsrechtliche Bedenken.

|