|

|

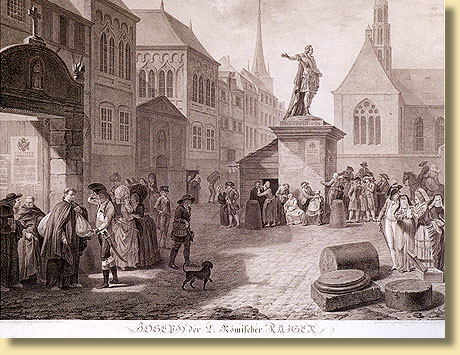

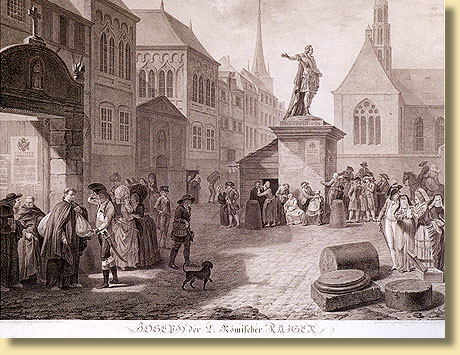

Klosteraufhebung, im Hintergrund die Statue Josephs, 1782

Kupferstich von C.G. Guttenberg, 1786 nach l. Delfrance, 1782, signiert und datiert

48,5 x 62,3 cm (Blatt), im Plattenrand beschnitten

Stadtmuseum Münster

|

Im Zeichen des aufgeklärten Absolutismus definierte Joseph II., deutscher Kaiser (1780-1790) und König von Österreich-Ungarn (1765-1790), „den Nutzen und die Wohlfahrt der größtmöglichen Zahl“ der Einwohner seines Landes als höchstes Staatsziel. Die Zuständigkeit des Staates sollte sich damit auch auf kirchliche Belange erstrecken. Religiöses Brauchtum wurde mit dem Maßstab des „Nützlichen“ und „Zweckmäßigen“ gemessen. Gegen Prozessionen, Wallfahrten oder klösterliche Frömmigkeitsformen, die der Ergebenheit des Menschen gegenüber göttlichem Wirken Ausdruck verleihen sollten, stand die Auffassung, „daß die emsige Verrichtung der Berufsarbeiten aus Gehorsam gegen Gott, und eine christliche Aufführung [= Lebenswandel] der beste Gottesdienst sei“.

In zwei Säkularisationswellen – von 1781 bis 1787 – wurden in Österreich, in Ungarn, der Lombardei und im heutigen Belgien mehr als die Hälfte aller Klöster aufgehoben, insgesamt etwa sieben- bis achhundert. Sinn und Zweck war vor allem eine Umschichtung der klösterlichen Vermögen, um neue Bistümer und Pfarreien zu gründen und dotieren zu können. Besonders deutlich wird die Notwendigkeit am Beispiel der österreichischen Hauptstadt. Wien hatte damals rund 210.000 Einwohner und dabei nur drei reguläre Pfarreien aufzuweisen. Mit der josephinischen Kirchenreform wurden sechs bisherige Klosterkirchen mit Weltgeistlichen besetzt, mit Pfarrechten versehen und 19 Pfarreien in den bevölkerungsreichen Vorstädten Wiens neu errichtet. Nach einer 1787 entstandenen Statistik wurden in den österreichischen Erblanden insgesamt 5.291 Klosterinsassen aus 299 Klöstern entlassen und dafür 2.166 neue Seelsorgestellen geschaffen, davon 562 Pfarrstellen und 1.095 Lokalkaplaneien.

Zur Kirchen- und Klosterreform gehörte auch die Integration der Pfarrer in den Staatsapparat. Sie wurden mit modernen Verwaltungsaufgaben betraut, dem Führen der Personenstandsregister, der Schulaufsicht und der Armenpflege.

|