|

|

|

|

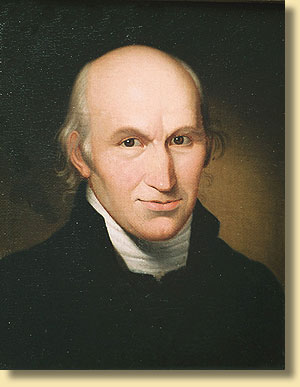

Bernard Overberg (1754-1826), bis dahin Kaplan zu Everswinkel, wurde 1783 vom Generalvikar Franz von Fürstenberg mit der Aus- und Fortbildung der Grundschullehrer in einer „Normalschule“, einem alljährlich drei Monate in den Sommerferien dauernden Kurs beauftragt. Overberg verband dabei bildungspolitische Ziele der Aufklärung mit dem Versuch, die politischen und gesellschaftlichen Verhältnissen im Fürstbistum Münster zu stabilisieren.

Inhalte und Methoden seiner Lehre veröffentlichte er in dem 1793 erschienenen und auf Landeskosten allen Pfarrern und Schulen zur Verfügung gestellte Buch „Anweisung zum zweckmäßigen Schulunterricht für die Schullehrer“ (1793), als dessen zweiter und dritter Band 1804 das „Christkatholische Religions-Handbuch, um sich und andere zu belehren“ erschien. Overberg forderte einen kindgerechten Unterricht: der Lehrer müsse als ganze Persönlichkeit Vorbild sein, die Kinder mit Wort und Beispiel überzeugen und sie zum eigenständigen Denken anleiten. |

|||

| Auszug aus der Vorrede von Overbergs Christkatholischem Religions-Handbuch 1804: | |||

|

„Der Mensch ist, wie jedermann weiß, ein unsterblicher Geist in einem sterblichen Leibe. Dieser Geist ist bestimmt, mit Gott dem unendlichen Geiste, dessen Hauch er ist, vereint zu leben, und in dieser Vereinigung die ihm angemessene Glückseligkeit zu finden. Er ist zu groß, diese in etwas ausser Gott finden zu können. Wer also Menschen menschlich, d.h. auf eine der Größe und Würde des Menschen angemessene Art, beglücken will, der darf seine Sorge für die Beglückung nicht darauf einschränken, daß er ihnen bloß zeitliche Vortheile zu verschaffen sucht; sondern seine Hauptsorge muß dahin gehen, seine Mitmenschen zur Vereinigung mit Gott zu verhelfen. Ohne guten Unterricht in der Religion kann der Mensch zu dieser Vereinigung nicht verholfen werden. Hieraus erhellt, wie wichtig ein guter Unterricht in der Religion für einen jeden Menschen ins besondere ist. Auch für die menschliche Gesellschaft ist er wichtig. Wo es an einem guten Unterrichte in der Religion mangelt, da mangelt es an rechter Liebe und Furcht Gottes, und hiemit auch an einem genug starken Zaume die Leidenschaften in Schranken zu halten. Werden diese nicht in Schranken gehalten; so verschwinden Ordnung und Ruhe aus der menschlichen Gesellschaft; so ist keiner seines Eigenthums, seiner Freyheit und seines Lebens sicher, auch der mächtigste König nicht. Ein Blick über Frankreich macht hier alle andere Beweise überflüssig [...]. Dieses Religions-Handbuch ist eigentlich für Lehrer, und für diejenigen Aeltern bestimmt, welche ihre Kinder in der Religion selbst unterrichten wollen. Weil man glaubte, es könnte auchmanchen, die sichmit dem Unterrichte nicht abgeben, zur Selbstbelehrung und Erbauung nützlich sein; so nannte ich es Religions-Handbuch, um sich und andere zu belehren. ...“ |

|||

| Textauszüge aus der „Zweiten Abtheilung: Faden, d.h. Inhalt und Ordnung des Unterrichts für die Kleinen“: | |||

|

„Gott ist allmächtig [...]. Gott ist allwissend [...]. Gott ist gütig und allbarmherzig. So weiß Gott immer, wenn wir in Noth sind, oder wenn uns etwas fehlt. Er hat auch die Macht uns in aller Noth zu helfen, und uns alles Gute zu geben. Sollte er das aber auch wohl thun wollen? Ja, Kinder, gern will er uns alles wahre Gute geben; denn er hat uns noch weit mehr lieb, als die liebevollste Mutter ihr einziges Kind lieb haben kann. Isaias XLIX.15. Auch liebt er alle seine übrigen Geschöpfe, und aus Liebe ist er immer geneigt wohlzuthun; d.h. alles wahre Uebel von uns und seinen übrigen Geschöpfen abzuwenden, und alles wahre Gute, welches seine Geschöpfe empfangen können, mitzutheilen. Das hat er uns sagen lassen. Weil Gott aus Liebe allzeit geneigt ist, uns und allen seinen anderen Geschöpfen wohlzuthun, darum nennen wir ihn auch a l l g ü t i g . Weil er aus Liebe geneigt ist alles Uebel abzuwenden, darum nennen wir ihn a l l b a r m h e r z i g . Was heißt es also: Gott ist allgütig? Gott ist allbarmherzig? Ihr könnet auch an dem vielen Guten, das euch Gott gethan hat, wohl wissen, daß er sehr gütig gegen euch ist. Er hat euch das L e b e n gegeben. Er hat euch einen sehr künstlich eingerichteten L e i b gegeben. Er hat euch die fünf Sinne eures Leibes gegeben; d. h. er hat gemacht, daß ihr sehen, hören, riechen, schmecken und fühlen könnet. Er hat euch auch eine vernünftige S e e l e gegeben. Eure Seele ist das in euch, welches mit den Augen sieht, mit den Ohren höret, mit der Nase riecht, mit der Zunge schmeckt, und am ganzen Leibe fühlt. Die Seele kann gute Lehren fassen, sie hat V e r s t a n d . Sie kann etwas wollen oder nicht wollen, sie hat einen freyen W i l l e n . Sie kann behalten, was sie hat kennen gelernt, sie hat ein G e d ä c h t n i ß . [...] Sollten wir auf einen solchen Gott, der alles kann, alles weiß, und uns so liebet, und nicht ganz verlassen, nicht stäts auf ihn vertrauen können, daß er uns alles Gute geben, und alles Ueble von uns abwenden werde? Gott belohnt das Gute und bestraft das Böse. Sollte aber einer, der Böses Thut, wohl eben so auf Gott vertrauen können, als der, welcher Gutes thut? (Gut ist, was Gott gefällt, Böse ist, was Gott mißfällt.) Gewiß nicht. Diejenigen, welche Gutes thuen, die gefallen dem lieben Gott, die sind bey ihm in Gnade. Die aber Böses thuen, und sich nicht bessern wollen, die mißfallen dem lieben Gott, die sind bey ihm in Ungnade. Diejenigen, welche Gutes thuen, will er belohnen, die aber Böses thuen, will er strafen. Hüte dich also, daß du nicht Böses thust; denn nichts ist so schlimm als Gott mißfallen, und bey ihm in Ungnade seyn. Gib dich fleißig an, viel Gutes zu thun; denn nichts ist so gut, als Gott gefallen und bey ihm in Gnade seyn. Je mehr du Gutes thust, desto größer wird auch deine Belohnung seyn. Je mehr du Böses thust, desto größere Strafe hast du zu befürchten.“ |

|||

|

Beide Zitatstellen aus: Bernard Overberg, Christkatholisches Religions-Handbuch um sich und andere zu belehren, Bd. 1, Münster 1804, S. V-VI, XI und S. 65-67. |

|||

Zum Seitenanfang  | |||

| Der LWL - | Freiherr-vom-Stein-Platz 1 - | 48133 Münster - | Kontakt - | Impressum |