|

|

|

|

|

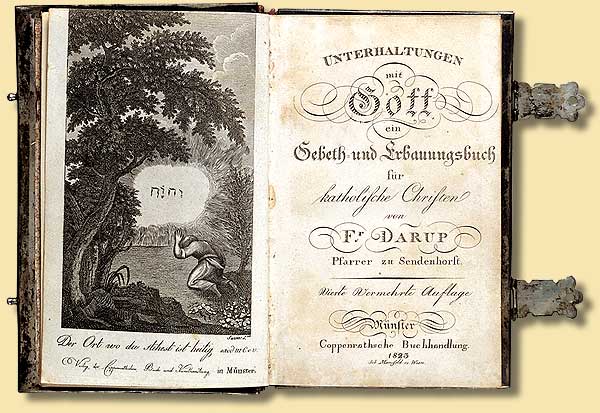

Der Sendenhorster Pfarrer Franz Darup (1756-1836, Pfarrer seit 1788), Absolvent der neuen Universität Münster, war exponierter Vertreter einer modernen Frömmigkeit. Von seinen Schriften sollen zwei beispielhaft vorgestellt werden: 1. sein 1810 erstmals veröffentlichtes Gebetbuch „Unterhaltungen mit Gott“, das bereits 1823 in der vierten Auflage erschien, 2. seine Einsendung im Gemeinnützlichen Münsterischen Wochenblatt von 1789 auf die Frage „Wie kann ein angehender Landgeistlicher gleich beym Antritte seines Amtes Aufklärung in seiner neuen Gemeinde verbreiten?“. |

|||

|

|||

| Ziele und Inhalte von Darups „Unterhaltungen mit Gott“, 1823: | |||

|

„Gegenwärtiges Gebethbuch ist zunächst für Christen in den mittleren Ständen bestimmt, welche nur an Sonn- und Feiertagen einige Zeit zum Gebethe verwenden können. [...]. Da ich bei Verfertigung dieser Gebethe vorzüglich für solche schrieb, welche an den gewöhnlichen Werktagen mit Arbeit und andern Berufsgeschäften zu thun haben, so sind die Morgen- und Abendgebethe kurz geworden, damit für jene an den Sonn- und Feyertagen, bey Empfahung der hh. Sakramente und bey dem öffentlichen Gottesdienste u. s. w. desto mehr Raum blieb. Möchten diese Gebethe zur Beförderung der Religion und des christlichen Wandels etwas beytragen! Möchte durch sie der Geist des Gebethes in jedem Bethenden geweckt und genährt werden! [...] Unterricht vom Gebethe. Ein kleiner Unterreicht vom Gebethe, oder einige Erinnerungen über’s Bethen, stehen hier wohl nicht am unrechten Orte. Wir werden in der heiligen Schrift, und vorzüglich von unserm Heilande, oft und nachdrücklich zum Bethen aufgefordert. Es muß also ein heiliges und heilsames Geschäft seyn, wenn wir durch’s Gebeth uns mit Gott unterhalten. Wenn wir aber wünschen, daß Gott unser Gebeth gefalle, - und wer wünschte das nicht? – so müssen wiruns oft daran erinnern, was Bethen heisse, und wie wir bethen müssen. Das weiß nun freylich ein jeder gut unterrichtete Christ, aber es wird dennoch gut seyn, oft daran zu denken, und besonders dann, wenn man bethen will. Daher folgende kurze Erinnerungen. 1. W a s b e t h e n h e i s s e ? Bethen heißt: sein Gemüth zu Gott erheben, sich im Geiste durch Gedanken und Empfindungen mit Gott unterhalten. Jeder Gedanke an Gott, wenn er mit Hochachtung gegen Gott begleitet wird, ist schon Gebeth. Wenn wir den schönen Himmel anschauen, an welchem bey Tage die Sonne glänzet, bey Nacht der Mond und die Sterne leuchten, und wir dann den Gedanken hegen: was muß es doch für ein mächtiger Gott seyn, der alles das gemacht hat! So preisen wir Gott, so bethen wir. Wenn wir zur schönen Sommerzeit die Früchte der Erde auf den Aeckern oder in den Gärten sehen, und wir dann in unserm Sinne denken: wie gütig ist doch unser Gott, der uns das alles gibt, und so für Menschen und Thiere sorgt! So loben wir Gott und preisen seine Güthe; so bethen wir. Und so bey allen Dingen, die wir sehen, und bey allem, was uns begegnet, wenn wir dabei an Gott mit Ehrfurcht denken, so bethen wir. Hieraus können wir nun leicht abnehmen, wie leicht es sey, zu bethen, und daß es ja nicht eine so beschwerliche Sache sey, zu bethen; sondern daß es im Gegentheile sehr leicht, und für einen Christen, der seinen Gott lieb hat, auch sehr angenehm seyn müsse, zu bethen. Denkt doch ein Freund gern an seinen Freund, und unterhält sich gern mit ihm; denkt ein gutes Kind gern an seinen lieben Vater, und äußert gegen denselben seine Gesinnungen; wie sollte dann der Christ nicht gern an Gott, seinen Vater, an Jesum, seinen Erlöser denken, und mit Freude seine Empfindungen der Ehrfurcht, der Dankbarkeit und Liebe u. s. w. gegen denselben äußern, und inm Vertrauen auf ihn um seine Hülfe und Gnade anflehn? Und siehe! das und nichts anders ist ja das Gebeth, als Erweckung und Aeßerung solcher heil Gesinnungen gegen Gott. ... Es kommt aber alles nur darauf an, daß man es auf die rechte Art und Weise verrichte. Darum auch ein Wort über die Beschaffenheit eines guten Gebethes: oder 2. W i e m a n b e t h e n m ü s s e . Wenn das Gebeth eines Erhebung des Gemüthes zu Gott ist, ein Ausdruck unserer Gesinnungen gegen ihn; so ist offenbar die erste Eigenschaft eines guten gottgefälligen Gebethes diese: daß es aus dem Herzen komme [...]. Ferner müssen wir mit einem reinen und guten Herzen bethen. [...] Auch muß der wahrhaft bethende Christ wünschen und sich bestreben, von kleinen Fehlern und Schwachheiten immer reiner zu werden. Wenn er das aufrichtig wünscht, dann wird auch das Gebeth ein kräftiges Mittel seyn, ihn dazu zu verhelfen. Ueberhaupt muß das Gebeth debn Menschen besser machen; wenn wir diese wohlthätige Kraft und Wirkung des Gebethes an uns gewahr werden, so können wir glauben, daß wir gut bethen. Zweites Morgengebeth. Gott, mein Gott! Zu Dir erwache ich beym kommenden Tage. Du hast mich die Nacht über bewahrt vor allem Uebel am Leibe und an der Seele, Du hast durch einen wohlthätigen Schlaf meine Glieder erquickt, und meine Seele gestärkt zu neuen Geschäften, die ich in meinem Berufe verrichten soll. Dafür dank‘ ich Dir, o mein Gott! Und bitte Dich, bewahre mich auch diesen Tag. Ich will die Arbeiten, die Geschäfte, die Du in meinem Stande von mir forderst, heute treulich verrichten. Du hast den Menschen zur Arbeit, zur Thätigkeit erschaffen, dadurch soll er Dir dienen, und sein Heil wirken. Stärke mich, o Herr! Daß ich meine Berufspflichten nach deinem heiligen Willen würdig verrichte. Alles, was ich heute denke, rede, thue, leide, laß es zu deiner Ehre gereichen, und zum Heile meiner Seele. Aber, o Gott! Ein jeder Tag hat seine Gefahr zum Bösen. Ich bitte dich, laß mich in keine Gelegenheit oder Versuchung zur Sünde gerathen, und wenn ich in Gefahr zu sündigen gerathen sollte, so stärke du mich mit deiner kräftigen Gnade, daß ich dem Bösen widerstehe, und in keine Sünde willige. Laß mich auch stets über mein Herz wachen, daß ich mich vor kleinen Fehlern hüte, und Dir im Kleinen wie im Großen getreu bleibe. Erleuchte und stärke meine Seele zu allem Guten, damit ich diesen Tag zu deiner Ehre und zum Heil meiner Seele ganz nach deinem göttlichen Willen zubringen möge. Amen. Abendgebeth. Mit Dank erfülltem Herzen erscheine ich vor Dir, o Gott! am Abende dieses Tages. Du hast mich erhalten, und gestärkt in allen meinen Geschäften, Du hast mich bewahrt in allen Gefahren, Du hast mich viel Gutes genießen lassen. Herr! Wie billig danket Dir mein Herz, für alles dieses. Aber habe ich auch diesen Tag ganz nach deinem heil. Willen zugebracht? Habe ich durch keine Sünde dich beleidigt? – Gewissenserforschung am Abend. Wie hab‘ ich mich heute verhalten? – Hab‘ ich keine sündhafte Gedanken freywillig zugelassen; keine sündhafte Neigung oder Begierde unterhalten? – Hab‘ ich solchen immer nach Möglichkeit widerstanden? Hab‘ ich auch gegen meinen Nächsten durch keinen lieblosen Gedanken, nicht durch liebloses Urtheil gefehlt? – Hab‘ ich keinen Neid, keine Abneigung, keinen Haß gegen jemand im Herzen gehabt? – Hab‘ ich heute kein Wort zu bereuen? – Hab‘ ich im Zorn keinen beleidigt, gekränkt? Hab ich nichts Uebels von andern geredet? Hab‘ ich kein leichtsinniges Wort gesprochen, und dadurch Andere geärgert? Hab‘ ich Keinen zur Sünde gereizt, oder Anlaß und Gelegenheit dazu gegeben durch Worte oder Beyspiel? Wie verhielt ich mich in meinem Thun und Lassen? – Hab‘ ich nichts Uebels gethan? Hab‘ ich gegen meine bösen Gewohnheiten gekämpft? Hab‘ ich mich bemüht, immer gute Gedanken zu haben, auch zuweilen an Gott gedacht, und zu Gott gebethet? Geschah es auch mit Andacht? Wie hab‘ ich mich gegen meine Vorgesetzten verhalten? War ich treu und fleißig in meiner Arbeit? War ich friedsam, vertragsam? – Wie verhielt ich mich gegen meine Untergebenen? Wie gegen meine Hausgenossen und Angehörigen? Wie that ich die Pflichten meines Standes? Wohnt in meinem Hause gute Zucht, Frömmigkeit, Ordnung, Tugend, Eintracht und Friede? – Hab‘ ich, soviel ich konnte, dazu beygetragen? O Gott, ich erkenne es, daß ich auch heute wieder in vielen Stücken gefehlet, und vor Dir gesündiget habe. Ach, ich bereue von ganzem Herzen alle mir bekannte und verborgene Fehler, die ich begangen habe. Wie undankbar habe ich dadurch gegen Dich, meinen gütigen Gott, gehandelt, der mir so viele Wohlthaten heuteund immer erwiesen hat? Ach! verzeihe mir doch alle meine Schwachheiten und Fehler, die ich begangen habe. Ich will am morgigen Tage, und in der Zukunft mich sorgfältiger hüten vor aller Sünde, und bitte Dich um Beistand und Gnade. Diese Nacht empfehle ich mich Deinem Schutze, o Gott! wache Du über mich und alle die Meinigen, daß uns kein Leid widerfahre. Wende alle Gefahren Leibs und der Seele gnädig ab, und laß mich am Morgen wieder zu Dir erwachen, daß ich ferner Dir diene, und deinen Willen vollbringe. Amen.“ |

|||

|

Quelle: Franz Darup, Unterhaltungen mit Gott, ein Gebeth- und Erbauungsbuch für katholische Christen, 4. Aufl., Münster: Coppenarthsche Buchhandlung, 1823, S. V-VI, VII-XIV, 2-4, 10-12. |

|||

| Darups Einsendung im Gemeinnützlichen Münsterischen Wochenblatt, 1789: | |||

|

„Wären wir nur erst recht einig, was Aufklärung heissen sollte; ... Allein wer weis es nicht, wie oft dies Wort in unseren aufgeklärten Zeiten misbraucht wird? Wie oft wird nicht alle Freydenkerey, und jede Freiheit im Denken und Leben für Aufklärung ausposaunet? ... Wahre, zweckmäßige Aufklärung nennet der ... Verfasser Gründliche Belehrung des Nützlichen und Nothwendigen. Ich will an dieser Benennung nichts ändern, ich will sie nur hier nach unserem Plan genauer bestimmen. Aufklärung ist Aufhellung, ist Verbreitung des Lichts über das, was uns dunkel war. Aufklärung in der Sache der Religion ist also Verbreitung des Lichts über das, was uns in der Religion zu dunkel sonst war. Aber vieles war, und ist noch vielen dunkel, was hell werden kann, durch Aufmerken und Nachdenken, und Unterricht. Zu dunkel war, und ist noch manchem Gott, das höchste Wesen, das zwar in seiner Eigenschaft unsichtbar, aber sichtbar doch in seinen Werken ist. Nicht nur das Daseyn desselben aus Vernunftgründen und aus der Schöpfung; auch seine Allmacht, Allgegenwart, Weisheit und Güte, u. s. w. warum soll man diese nicht dem einfältigen Landmann bekannt machen, und ihm die Schöpfung, und die Natur zeigen, wo er diese Vollkommenheiten mit großen Buchstaben geschrieben lesen kann? Dann würde dieser einfältige Mann auch überall seinen Gott finden, auf den Höhen, und in den Tiefen, würde überall die Wunder seiner Allmacht sehen, bey der grünen Saat, wie bey der Aerndte; auf dem Felde, wie in der Wiese; würde überall die Güte und Weisheit preisen, der alles giebt, und alles erhält. Dann würde in ihm die lebendige Erkenntniß seines Schöpfers und Gottes entstehen, die ihm mehr wissen ließ, als er sonst nur hörte: Daß Gott ein purer Geist sey. Ferner: Zu dunkel war sonst dem größten Haufen des Landvolkes ihre Religion, da man die Geschichte der Religion ihnen nicht mittheilte ... Was wußten sie von der göttlichen Wohlthat der Offenbarung? Wo war sie geschrieben und aufbewahrt? Woher hatten sie sie? ... Zu dunkel waren ferner auch selbst dem Christen seine Pflichten, dunkel wenigstens die Verbindlichkeit, die Beweise derselben, dunkel die Beweggründe; und zu dunkel der Nutzen oder Schaden nach der Beobachtung oder Uebertretung derselben. Was wußte wohl der Christ sonst, warum dies oder jenes im göttlichen Gesetze befohlen oder verbothen sey, als allein, weil es Gott, als ein despotischer Monarch der Welt so wolle, warum das Evangelium so strenge Pflichten vorschreibe, als um die armen Christen in diesem Leben recht zu quälen? Allein, da nun dem Christen gezeigt wird, daß Gott unser wahres Beste dadurch suche, daß Gott vermöge seiner Vollkommenheit und Heiligkeit alle diese Pflichten vorschreiben mußte; daß wir dadurch streben müssen, Gott ähnlich zu werden, um würdig zu seyn, einst mit ihm vereinigt zu werden; und endlich, daß sogar unser wahres Glück und zeitliches Wohl hienieden mit der Beobachtung dieser Pflichten verknüpft ist; da nun, sage ich, dies alles praktisch bey jeder Pflicht gezeiget wird, und dann auch die Schönheit, und der Vortheil jeder Tugend dabey geschildert wird, o nun erfüllt der Christ nicht aus Zwang und knechtischer Furcht; nein, aus Liebe, freyer Wahl, und mit Lust erfüllt er seine Pflicht, jede Pflicht des Gesetzes. Endlich zu dunkel war dem gemeinen Christen (und wollte Gott, nicht auch einem großen Theile der Vornehmsten unter dem Christenvolke) das Wahre des praktischen Christenthums, und das Wesentliche des Gottesdienstes. Wo war wohl reine Anbethung Gottes im Geiste und in der Wahrheit? War nicht oft fast aller Gottesdienst blos äusserlich und mechanisch? Wallfahrten, übertriebene Verehrung der Bilder und Heiligen (ich verehre diese, und halte jene in Ehren nach dem Sinn der Vernunft, und der Kirche) abergläubisches Anstreichen der Bilder, tausend Andächteleyen, die durch allerley Mährchen, Erscheinungen, erzählte, und vielleicht auch erdichtete Wunder unterstützt wurden, tausendfacher Aberglaube, die ich hier all nicht nennen kann und darf, darinn setzte man einst recht die wahre Frömmigkeit und Tugend. ... Ich verehre die Heiligen Gottes, und glaube an ihre Fürbitte nach dem Sinne der Vernunft, Schrift und Kirche; auch halte ich die Bilder in Ehren nach eben diesem Sinne, aber daß über diese beyden Punkte hauptsächlich Aufklärung in unsern Gemeinden mangele, und zu wünschen wäre, das behaupte ich, und daß man vorzüglich mehr auf das Wahre, Wesentliche, Praktische, Sittliche des Christenthums drängen solle, und mehr auf innerliche Verehrung und Anbethung Gottes, als auf Nebendinge, und blos äusserliches Geräusch.“ |

|||

| Aus: Münsterisches Gemeinnützliches Wochenblatt 5. Jg., 1789 (ULB Münster), S. 35-42, hier S. 36-38. | |||

Zum Seitenanfang  | |||

| Der LWL - | Freiherr-vom-Stein-Platz 1 - | 48133 Münster - | Kontakt - | Impressum |