|

|

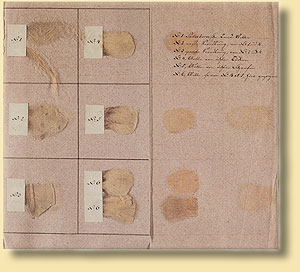

„Proben veredelter Land-Wolle“ von der Domäne Dalheim, 1804

Wollproben, Tinte auf Papier

33,2 x 37,3 cm (Blatt)

NW StA Münster, Kriegs- und Domänenkammer Münster, Fach 16 Nr. 442, Bl. 126f

Foto: WLMKuK Münster, Sabine Ahlbrand-Dornseif

|

Als der erste Pächter von Domäne Dalheim, Gottfried Nordmann, 1814 verstarb, hinterließ er eine veredelte Herde von 3000 Schafen. Das Sintfeld bei Dalheim war seit langem ein Zentrum der Schafhaltung im Paderborner Land gewesen. Dass sie auch kurz nach der Säkularisation weiterbetrieben wurde, verdeutlichen die rechts abgebildeten Wollproben aus einer Akte der Kriegs- und Domänenkammer Münster von 1804. Um die grobfaserige Wolle der einheimischen Schafe (Probe 1, links oben) durch Züchtung zu verfeinern, hatte man Schafe und Böcke bezogen (Proben 2-6).

|

| |

|

Auf Qualitätsverbesserung durch gezielte Züchtung richtete sich in jener Zeit verstärkt die Aufmerksamkeit von Ökonomen wie landwirtschaftlich interessierten Beamten. Dazu gehörte auch der Mindener Landrat Ludwig Vincke, der spätere Oberpräsident Westfalens (seit 1815), der im März 1800 nach England reiste und im Nachhinein die Vermehrung seiner Kenntnisse im landwirtschaftlichen Bereich als die wichtigste Erfahrung dieser Reise bezeichnete. Gleich nach seiner Rückkehr suchte er einen der wichtigsten Agrarreformer Deutschlands auf, Albrecht Thaer in Celle, der sich vor allem an der englischen Landwirtschaft orientierte. Vincke kümmerte sich im Folgenden um die Planung eines Mustergutes in Kloster Dalheim sowie um eine Fabrik für Ackergeräte, die importierte Pflüge nachbauen sollte.

|

| |

|

|

|

Der neue Schafstall der Domäne Dalheim – davor Erbsendrusch und Aufziehen des Strohs zu Futterzwecken, um 1930

Fotographie

Privatbesitz (Hans-Joseph Frintrop, Lichtenau-Dalheim)

Reproduktion aus: Roland Pieper, Dalheim. Pfarrort - Kloster - Staatsdomäne, hg. vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe, Münster 2000, S. 215.

|

Vermutlich auch aufgrund seiner Englanderfahrungen forderte Vincke 1808 die Aufhebung der bäuerlichen Dienste und Lasten und die Teilung der Gemeinheiten. Denn wie die Entwicklung in England gezeigt hatte, waren es weniger die technischen Innovationen als die strukturellen Veränderungen, die die englische Landwirtschaft im 18. Jahrhundert zur leistungsfähigsten jener Zeit gemacht hatte. Erst vor dem Hintergrund rechtlicher Neuerungen veränderte sich die landwirtschaftliche Produktion umfassend: die Transportwege, die Arbeitsgeräte, die verbessert und bis zur Mechanisierung der Produktionsschritte geführt wurden, und die Bodenhaltung, die auf ergiebige Fruchtwechsel, Düngung und Hebung der Viehzucht umgestellt wurde.

|

Zum Seitenanfang  |

| |

|