Kirchen für Zuwanderer

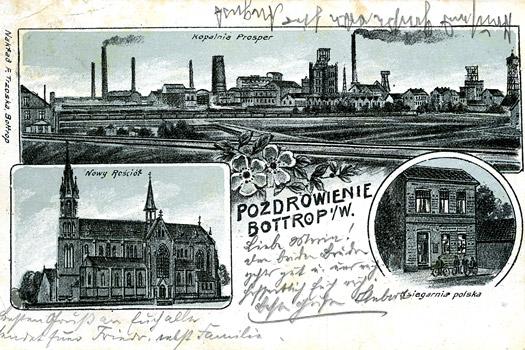

Besonders im Bereich Bottrop gab es nach der Abteufung der Zeche Prosper II fast ausschließlich von Polen bewohnte Zechenkolonien mit der entsprechenden Infrastruktur. Die katholischen Kirchengemeinden konnten den polnisch-katholischen Zuwanderern nicht mehr gerecht werden und so kam es zunächst zu Abpfarrungen und später auch zu mehreren Kirchenneubauten

© Abbildung Stadtarchiv Bottrop

Glaube zurück zur Auswahl

Notkirchen und Abpfarrungen

Die vorindustrielle Aufteilung des Ruhrgebietes in katholische und evangelische Gebiete wurde durch die verschiedenen Zuwanderungswellen bereits gegen Ende des 19. Jahrhunderts aufgehoben. Dies wird auch an den Kirchenneubauten, die Anfang des 20. Jahrhunderts entstanden, sichtbar.

Nach der Reformation war das Ruhrgebiet in konfessionelle Regionen unterteilt: Die Grafschaft Mark und die freie Reichsstadt Dortmund waren protestantisch, während die zu Kurköln gehörenden rheinischen Gebiete, das Vest Recklinghausen, die dem Bistum Münster unterstellten Gebiete und die Reichsabteien Essen und Werden überwiegend katholisch waren. Nur das Herzogtum Kleve war konfessionell gemischt.

Diese Abgrenzungen der Religionszugehörigkeit wurden durch die einsetzende Industrialisierung nachgehend verändert:

Der anhaltende Bedarf an Arbeitskräften ließ sich nicht mehr aus den umliegenden Gebieten decken und somit kamen zunächst Zuwanderer insbesondere aus Hessen, Nassau und anderen Teilen Deutschlands sowie Grenzgänger aus Holland ins Ruhrgebiet.

Die bestehenden konfessionellen Strukturen wurden durch die Stärkung der jeweiligen Minderheitenreligion aufgeweicht.

Dennoch blieben erst einmal die räumlichen Strukturen der Hauptkonfessionen bestehen. Gesellschaftlich prägte in vielen Bereichen die protestantisch-preußische Obrigkeit das öffentliche Leben, während die katholische Kirche die vielen katholischen Arbeiter organisierte und soziale Organisationen gründete.

Entscheidend wurden die vorhandenen Strukturen in den 1870er Jahren durch die Rekrutierung von häufig polnischstämmigen Arbeitskräften aus den deutschen Ostgebieten (Posen, Schlesien, West- und Ostpreußen) verändert.

Die sogenannten „Ruhrpolen“ wurden auf Grund verschiedener Vorurteile von der Obrigkeit als auch von den Alteingesessenen nicht sehr geschätzt, was andererseits ihr Zusammengehörigkeitsgefühl stärkte und ihren Integrationswillen minderte.

Daraus bildete sich in den folgenden Jahre eine eigene polnisch-katholische Kultur an der Ruhr. Besonders im Bereich Bottrop gab es nach der Abteufung der Zeche Prosper II fast ausschließlich von Polen bewohnte Zechenkolonien mit der entsprechenden Infrastruktur. Die katholischen Kirchengemeinden konnten den polnisch-katholischen Zuwanderern nicht mehr gerecht werden und so kam es zunächst zu Abpfarrungen und später auch zu mehreren Kirchenneubauten u.a. durch den Gelsenkirchener Architekten Josef Franke, der als Schlüsselfigur des modernen Bauens im Ruhrgebiet gilt. Seine Auseinandersetzung mit der modernen Architektur, der Liturgiereform in der katholischen Kirche und der expressionistischen Formensprache setzte neue Impulse für die Architektur der Region.

Aber nicht nur katholische Zuwanderer aus den deutschen Ostgebieten brachten in dieser Zeit fremde Impulse ins Ruhrgebiet, sondern auch die altpolnisch-sprechenden, protestantischen Masuren aus Ostpreußen, die sich seit den 1880er Jahren im Ruhrgebiet niederließen.

Da sie seit Jahrhunderten unter preußischer Herrschaft standen und seit der Reformation Lutheraner waren, grenzten sie sich deutlich von den katholischen Polen ab. Im Gegensatz zu diesen stufte der Staat sie als integrationsfähig ein und förderte ihre Reichs- und Kaisertreue. Spätestens seit der Weimarer Republik wurden viele Masuren in die evangelischen Landeskirchen integriert und führten zusammen mit den deutschsprachigen evangelischen Zuwanderern zu einem deutlichen Wachstum der evangelischen Gemeinden im Ruhrgebiet, was ähnlich wie bei den Katholiken, zahlreiche Kirchenneubauten zur Folge hatte.

Denkmale zum Impuls

Herne - Masurischer Betsaal

Vor allem um in den neugegründeten Zechen, etwa in der Zeche Mont Cenis, zu arbeiten, kamen ... weiter

Bottrop - Kirchen

Vor allem wegen des prosperierenden Bergbaus kamen ab 1870 zahlreiche Arbeiter aus polnischen ... weiter

Recklinghausen - Evangelische Christuskirche

Die Christuskirche ist die größte evangelische Kirche im ehemaligen Vest ... weiter

Recklinghausen - Gustav-Adolph-Kirche

Nachdem es den Nichtkatholiken ab 1614 verboten war, sich in Recklinghausen niederzulassen, ... weiter

Bottrop - Evangelische Martinskirche

Die Martinskirche steht am Beginn des evangelischen Gemeindelebens in Bottrop. Mit dem starken ... weiter

Bottrop - Zeche Prosper II und Malakowturm

Vor allem wegen des prosperierenden Bergbaus kamen ab 1870 zahlreiche Arbeiter aus polnischen ... weiter