Forschen | Beraten | Vermitteln

LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur in Westfalen

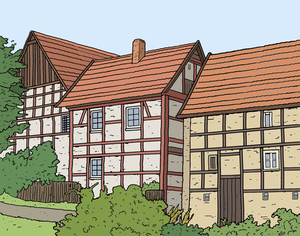

Westfalen-Lippe hat ein reiches kulturelles Erbe. Ob Baudenkmäler, Gärten und Parkanlagen oder historische Kulturlandschaften – durch unsere Arbeit tragen wir zum Erhalt dieser wertvollen Schätze bei. Dazu erfassen, erforschen und pflegen wir die Objekte, entwickeln Konzepte zur Gestaltung und Weiterentwicklung, vermitteln Wissen in Form von Publikationen und Veranstaltungen und bieten fachliche Beratung.

Lesen Sie auf den folgenden Seiten mehr über unsere Aufgaben und finden Sie nützliche Informationen und Angebote zu den Themen Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur in Westfalen.

Veranstaltungen

29.05. – 22.06.2024 | Münster

Ausstellung "SCHAROUN. Sieben Modelle" im Lichthof des LWL-Landeshauses

VERSCHOBEN | Münster

ERKENNEN : HANDELN : PFLEGEN

Schulung zum Praxisleitfaden für Baumberger Kalksandstein

Die Veranstaltung, die am 20. Juni stattfinden sollte, muss leider ins nächste Frühjahr verschoben werden.

08. – 09.06.2024 | westfalenweit

Tage der Gärten und Parks in Westfalen-Lippe

mit Fachführungen Gartendenkmäler

Pressemitteilungen

Kultur | 02.05.24 Stadtgrundriss reicht bis ins Mittelalter

Siegen (lwl). Der mittelalterliche und neuzeitliche Grundriss der Stadt Siegen ist Denkmal des Monats Mai des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (L…

Kultur | 02.04.24 Alte Würde unter neuem Dach

Billerbeck (lwl). Der Rundturm der Wasserburg Haus Hameren in Billerbeck (Kreis Coesfeld) ist Denkmal des Monats April des Landschaftsverbandes Westf…