Dörentrup: Dorf der Tiere

Auf Initiative des Vereins "Tiere im Dorf" aus Dörentrup konnte im ersten Jahrzehnt nach 2000 ein überregional bekanntes Angebot zum Landtourismus im nördlichen Teil des Kreises Lippe entwickelt, aufgebaut und etabliert werden. Über das seit langem bewährte Programm "Urlaub auf dem Bauernhof" hinausgehend wollten die Initiatoren neue Perspektiven eröffnen. Einerseits sollten durch innovative, attraktive Angebote neue touristische Gruppen angesprochen, andererseits die landwirtschaftliche Basis der Region wieder stärker in das Bewusstsein der ansässigen Bevölkerung verankert werden. Um dies zu erreichen, setzten die Verantwortlichen auf die Haltung und Pflege von gefährdeten Haustierrassen innerhalb der dörflichen Strukturen. Damit sollte zugleich eine Stärkung des Tourismus "im Dorf" stattfinden.

Auf Basis der Erfahrungen mit diesem erfolgreich umgesetzten Vorhaben lag es für Dörentrup nahe, im Rahmen des EU-weiten LEADER-Programms das Projekt "Dorf der Tiere" als Weiterentwicklung des Angebots "Dorfurlaub in Nordlippe" – eine der Kernkompetenzen des lippischen Tourismuskonzeptes – anzugehen. Die LEADER-Region "Nordlippe" setzt sich aus den Kommunen Dörentrup, Extertal, Kalletal und Barntrup zusammen. Sie ist eine von 10 Regionen in Westfalen, die vom Land Nordrhein-Westfalen als Förderregion für den Zeitraum 2007–2013 ausgewählt wurden (s. Beitrag Rohleder).

Das gesamte Projektvorhaben sollte ursprünglich ein Bündel sehr unterschiedlicher Maßnahmen umfassen:

– Beschilderung von Bauernhöfen und der sog. "Stallscheune" zum Thema "Ökologische Nische Bauernhof",

– Informationstafeln, Ausschilderungen zu den Themen "Damwild" und "Rinderrassen",

– Schaffung einer artgerechten Fläche für die akut bedrohte alte Haustierrasse der "Lippegans", die v. a. in Ostwestfalen-Lippe beheimatet ist,

– Errichtung einer Station zur Wildtierbeobachtung,

– Bau eines Fuchsbaues unter Einbeziehung der Beobachtung der Tiere mittels Kameratechnik,

– Artenschutz: Errichtung eines Sika-Wildgeheges,

– Entwicklung und Druck entsprechender Werbematerialien.

Diese Maßnahmen konnten alle umgesetzt werden – mit Ausnahme des "Lippegans-Projektes", da hierfür letztendlich eine geeignete Fläche fehlte. Dies macht auch deutlich, dass nicht jede gute Idee in praktischer Hinsicht zum Erfolg führt. Allerdings sind solche Erfahrungen wichtig und notwendig, um im Rahmen des LEADER-Programms beharrlich und langfristig an den Zielen zu arbeiten.

Einige der realisierten Vorhaben werden im Folgenden beschrieben.

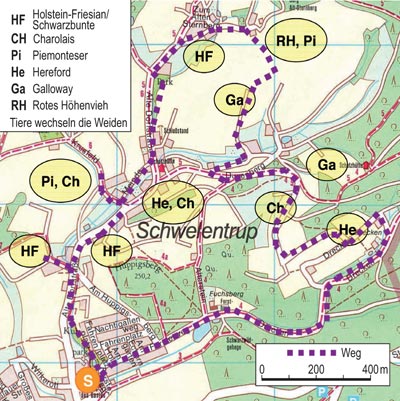

Weg der Rinder

Beim Wandern alte und gefährdete Rinderrassen kennenzulernen, ist das Leitziel dieser Aktivität. Auf dem etwa 90-minütigen Rundkurs, beginnend bei der "Stallscheune", lernen die Wanderer an fast einem Dutzend Standorten während der Weidesaison (je nach Wetterlage Mai bis November) insgesamt sechs Rinderrassen aus ganz Europa kennen (Abb. 1):

– Holstein-Friesian/Schwarzbunte (Milchrind),

– Charolais (Fleischrind),

– Piemonteser (Fleischrind),

– Hereford (Fleischrind),

– Galloway (Fleischrind),

– Rotes Höhenvieh (gefährdete Rasse).

Von besonderer Bedeutung ist dabei die Vorstellung des ehemals in allen westfälischen Mittelgebirgen verbreiteten Roten Höhenviehs, das in den höheren Lagen bis in die 1960er Jahre zu finden war. Als sog. "Dreinutzungstier" diente diese widerstandsfähige Rasse der Milch- und Fleischproduktion, wurde aber auch als Zugtier – gerade im gebirgigen Gelände – eingesetzt. Mit der Intensivierung der Landwirtschaft wurde das Rote Höhenvieh zunehmend verdrängt und ist heute nur noch in wenigen westfälischen Regionen anzutreffen.

Wildbeobachtung in Schwelentrup

Als ein weiteres wesentliches Teilprojekt entstand eine Wild-Beobachtungsstation im Ortsteil Schwelentrup. Diese Station, an einem Hang gelegen, gestattet einen Überblick über das umliegende Gelände, ohne dass in die Höhe gebaut werden musste. Die vorhandene Vegetation bietet gute Deckung, so dass sich die Station, die für etwa 10 Personen ausgelegt ist, harmonisch in die Landschaft einfügt.

Die Station besteht aus einer begehbaren Plattform sowie dem geschlossenen Beobachtungsraum, der mit Glasscheiben versehen ist. Dadurch wird touristischen Gruppen, aber auch Lerngruppen aus Kindergärten und Schulen ermöglicht, unter sachkundiger Leitung die heimischen Wildtiere zu beobachten (Abb. 2).

Bau eines künstlichen Fuchsbaus

In der Nähe der Beobachtungsstation wurde ferner ein künstlicher Fuchsbau angelegt. Künstliche Fuchsbauten, gefertigt aus Betonteilen, dienen in der Regel eher der Fuchsbejagung. Mehrere Rohrstränge von unterschiedlicher Länge werden zusammengesteckt und führen zur zentralen Einheit des Fuchsbaus, dem "Kessel" (Abb. 3). Von den oft mehreren Gängen nutzen die Tiere nur wenige, die übrigen dienen als "Fluchtröhren". Große natürliche Fuchsbaue haben im Allgemeinen mehrere Kessel, die der Fuchs häufig zusammen mit dem Dachs bewohnt. In der Natur bezieht der Fuchs gerne alte, verlassene Dachsbaue und legt Wohn- und Wurfbaue an. Letztere werden von der Fähe jährlich aufgesucht, um dort ihre Jungen zu gebären und aufzuziehen.

Diese Aspekte mussten bei der Anlage in Schwelentrup beachtet werden. Hinzu kamen die technischen Voraussetzungen: Für eine Bildübertragung aus dem Fuchsbau in die Beobachtungsstation mit Hilfe mehrerer Mini-Kameras mussten entsprechend gesicherte Glasfaserkabel verlegt werden. So können die Besucher dann auch das unterirdische Fuchsleben – wenn denn der Bau bewohnt ist – in der Station verfolgen.

Ziel des Projektes ist es, Menschen aller Altersgruppen wieder verstärkt für die Natur zu begeistern, sie zum Beobachten und Verweilen anzuregen und damit zugleich einen Beitrag zum Natur- und Artenschutz in einer sonst "technisierten Welt" zu leisten.

Sika-Wildgehege

Als eine weitere Projektmaßnahme wurde im Sommer 2011 die Anlage eines Wildgeheges für das vom Aussterben bedrohte Vietnamesische Sikawild initiiert. Damit soll im "Dorf der Tiere" einerseits eine zusätzliche regionale Attraktivität über Nordlippe hinaus geschaffen werden. Andererseits erhält hierdurch die Idee des Artenschutzes im Bereich des Sternberger Waldes auf dem Gebiet des früheren Wildgeheges am Forsthaus Schwelentrup eine neue Basis, wenngleich es sich um ein Neozoon handelt. Sikawild wurde Ende des 19. Jh.s in Europa angesiedelt (s. Beitrag Stichmann). Daher wurde der Vorschlag in der LEADER-Region und im Kreis Lippe durchaus kontrovers diskutiert, bis nach der Gemeinde Dörentrup auch der Kreis sowie weitere Instanzen im Herbst 2013 grünes Licht gaben und die endgültige Bewilligung erfolgte.

Der Verein "Tiere im Dorf" übernimmt die Organisation, den Bau und den Betrieb des ca. 11,5 ha großen Geheges für die nächsten 12 Jahre. Er arbeitet dabei eng mit dem Tiergarten in Berlin zusammen. Dieser stellt die Tiere für die weiteren Züchtungen zur Verfügung.

Mit dem Sika-Gehege bewegt sich die Gemeinde Dörentrup in einem international orientierten Schutzprojekt zur Erhaltung und Sicherung der Genreserven dieser Art, die weltweit nur noch über eine Population von etwa 440 Tiere verfügt.

Fazit

Die genannten Beispiele zeigen, wie sich die Gemeinde Dörentrup weiter in sehr kreativer Weise als das "Dorf der Tiere" positioniert. Ziel ist dabei eine Diversifizierung der Angebotsstruktur im Rahmen des Aufbaus einer Gesamtkonzeption für den sanften Tourismus im ländlichen Raum. Mit der konsequenten Umsetzung der Idee, Tiere in den Mittelpunkt von Urlaub auf dem Dorf zu stellen, besitzt die kleine lippische Kommune ein Alleinstellungsmerkmal, dessen Bedeutung in der abgelaufenen Periode des LEADER-Prozesses (2007–2013) noch weiter herausgestellt werden konnte.

Es bleibt abzuwarten, wie und welche Ausstrahlungseffekte zukünftig auf den ländlichen Tourismus, auf die Landwirtschaft sowie den Natur- und Artenschutz in der Region Nordlippe sichtbar werden.

Weiterführende Literatur/Quellen

| • | Lippe Tourismus& Marketing AG (Hg.) (o. J.): Kernkompetenzen des lippischen Tourismuskonzeptes. Detmold (www.lippe-marketing-ag.de) | |

| • | Lippische Landeszeitung vom 20.08.2010: Dörentruper haben den Durchblick | |

| • | Lippische Landeszeitung vom 23.03.2012: Dörentruper Kooperieren mit Tierpark in Berlin | |

| • | Lokale Aktionsgruppe Nordlippe e. V. (Hg.) (2013): Leader in Nordlippe. Projekte zur ländlichen Entwicklung in der Förderperiode 2007–2013. Extertal | |

| • | Nordlippischer Anzeiger vom 13.02.2013: Sika-Wild aus Vietnam zieht ins Dorf der Tiere ein | |

| • |

www.das-dorf-der-tiere.de |

|

| • | www.doerentrup-lippe.de | |

| • | www.lwl.org/LWL/Kultur/Westfalen_Regional/Gesellschaft_Politik/LEADER_Ueberblick | |

| • |

www.lwl.org/LWL/Kultur/Westfalen_Regional/Naturraum/Sikawild |

|

| • | www.nordlippe.de |

Erstveröffentlichung 2014