Der Qualität einen Namen geben – Lüdinghausen lebt Cittaslow

Die Entstehungsgeschichte der Städtevereinigung Cittaslow

Das Cittaslow-Konzept wurde 1999 in Italien von Stadtverantwortlichen aus italienischen Städten wie Chianti, Orvieto, Bra und Positano entworfen. Die Vereinigung spricht sich dafür aus, die Lebensqualität kleiner Städte zu fördern und dem Verlust von lokaler und regionaler Identität sowie der stärker werdenden Austauschbarkeit der Städte entgegenzuwirken. Cittaslow (ital.: città/ engl.: slow), wörtlich übersetzt ‚langsame Stadt', verfolgt eine behut- und bedachtsame Stadtentwicklung auf Basis der Agenda 21 der Vereinten Nationen.

Aus der in Italien entstandenen Bewegung ist mittlerweile eine international agierende Vereinigung mit rund 100 Städten geworden. In Deutschland wurde im Februar 2005 ein Tochtersitz der internationalen Cittaslow-Vereinigung als eingetragener Verein gegründet. Inzwischen gibt es folgende neun Mitglieder: Deidesheim, Hersbruck, Lüdinghausen, Marihn, Nördlingen, Schwarzenbruck, Überlingen, Waldkirch und Wirsberg. Der Expansionskurs ist ungebrochen.

Cittaslow Deutschland ist für die Entwicklung des Kriterienkataloges und die Zertifizierung der deutschen Mitgliedsstädte zuständig. Für diese Zertifizierung wird unabhängig vom Ergebnis eine Gebühr von 500 Euro fällig. Außerdem werden für die Mitgliedschaft Beiträge von insgesamt 2.500 Euro berechnet, die auf die nationalen und internationalen Vertretungen aufgeteilt werden. Verwendung finden diese Gelder im Eigenmarketing, also der Unterhaltung einer Internetpräsenz, der Erstellung verschiedener Informationsmaterialien und weiterer Publikationen.

Merkmale und Zielsetzungen einer Cittaslow

Eine Cittaslow darf zunächst einmal nicht mehr als 50.000 Einwohner haben und keine Provinz- oder Bezirkshauptstadt sein. Die Bewerbung einer deutschen Stadt erfolgt durch ihren gesetzlichen Vertreter, zumeist den Bürgermeister, bei der nationalen Städtevereinigung in Hersbruck. Für den Zertifizierungsprozess, also die Bewertung bei der Neuaufnahme, aber auch als Instrument zur Bewertung und Evaluation der bestehenden Mitglieder (alle drei Jahre) existiert ein Katalog mit sieben Kriterien, die bestmöglich erfüllt werden sollen. Die verschiedensten Einzelaspekte der Kriterien Umweltpolitik, Infrastrukturpolitik, Urbane Qualität, Aufwertung der autochthonen Erzeugnisse, Gastfreundschaft, Bewusstsein und landschaftliche Qualität werden nach einem Punktesystem bewertet. Auf diese Weise wird entschieden, ob eine Stadt in ausreichendem Maße die Kriterien erfüllt, um in den Kreis der Slow Cities aufgenommen zu werden. Die Problematik dieses Systems besteht in der teils schwierigen Einschätzung, Messung und Überprüfbarkeit der Kriterien. Daher wird für die Zertifizierung demnächst auf ein Qualitäts-Management-System mit unterschiedlichen Handlungsfeldern zurückgegriffen, das eine bessere und objektivere Handhabung ermöglichen soll. Ein weiteres Ziel der Städtevereinigung ist der nationale und internationale Austausch der Mitgliedsstädte über praktizierte Programme und Projekte, denn Slow Cities verfolgen zahlreiche gemeinsame Entwicklungsziele (Tab. 1).

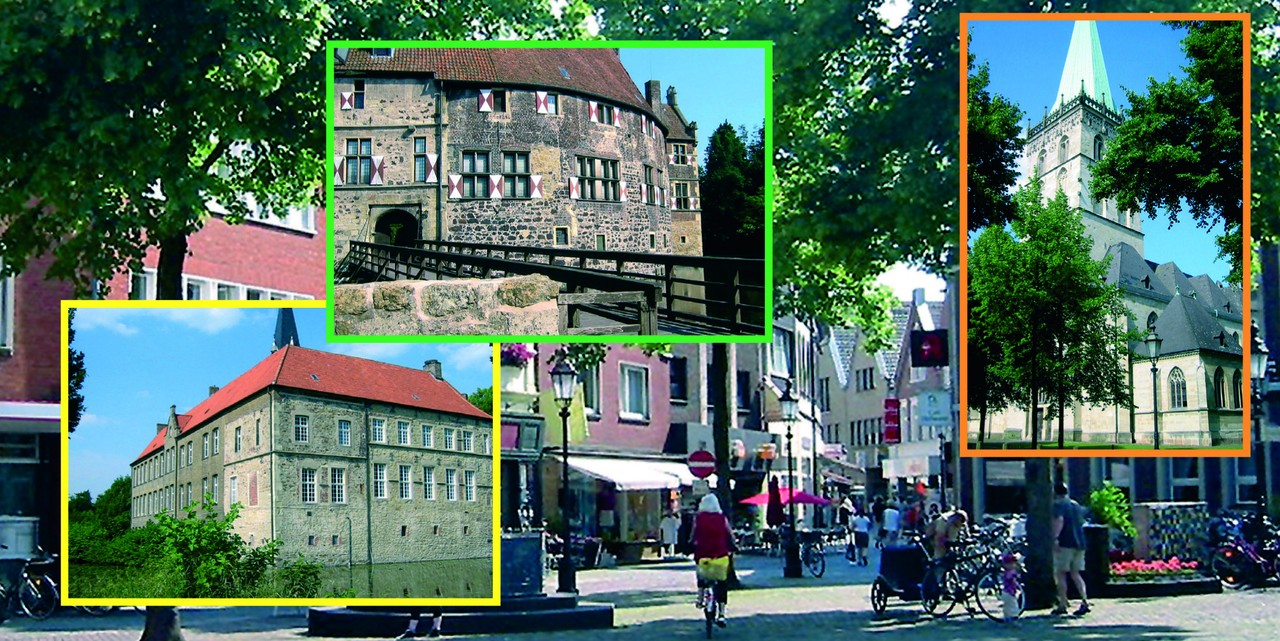

Die Stadt Lüdinghausen – Kurzporträt

Lüdinghausen wird zur Cittaslow

Im September 2006 erfolgte dann die Antragstellung der Lüdinghausen Marketing e.V. an den Stadtrat, sich um einen Beitritt zur Städtevereinigung zu bewerben. Der Stadtrat stimmte unter der Bedingung zu, dass keine zusätzlichen Kosten entstehen und die Finanzierung der Mitgliedsbeiträge durch die Lüdinghausen Marketing e.V. sichergestellt wird. Nach einem erfolgreichen Zertifizierungsprozess wurde Lüdinghausen dann als fünfte deutsche Mittelstadt in den Kreis der Slow Cities aufgenommen. Die Auszeichnung zur Cittaslow wurde dann offiziell am 04.08.2007 im Rahmen eines Burgen-Brücken-Bauernmarktes gefeiert.

Leitbilder, Ziele und Maßnahmen

Wichtige Qualitätsmerkmale Lüdinghausens sind u. a. die kleinteilige Struktur der Altstadt, die vielen inhabergeführten Einzelhandelsgeschäfte, die starke Durchgrünung des Stadtgebietes, die Pflege des historischen Erbes der Burgen, die sehr ausgeprägte lokale Veranstaltungskultur, die nationalen und internationalen Kooperationen und Partnerschaften sowie ein starkes bürgerschaftliches Engagement in Vereinen und Initiativen.

Wichtiger Bestandteil von städtischen Kommunikationsprozessen ist die Lüdinghausen Marketing e.V. Ihr Ziel ist es, die Stärken der Stadt weiter zu entwickeln, die Lebensqualität für die Bürger zu steigern und die Position Lüdinghausens im Standortwettbewerb zu festigen und auszubauen. Dabei hat das Konzept Cittaslow für Lüdinghausen sowohl Marketing- als auch Leitbildfunktion.

Durch eine frühzeitige und intensive Pressearbeit und die für Jedermann mögliche Mitarbeit im Arbeitskreis fanden von Anfang an eine Beteiligung und Einbindung der Bevölkerung statt. Geplant sind die Erstellung weiterer Informationsmaterialien für Bürger und Gäste, so beispielsweise die direkte Darstellung von Orten, Händlern, Produzenten usw., die Cittaslow ausmachen. Außerdem gilt Cittaslow grundsätzlich als Leitbild für die Veranstaltungsentwicklung des Lüdinghausen Marketings.

Ausblick

Lüdinghausen profitiert sicherlich von seiner außerordentlich guten Ausgangsposition, bezogen auf bereits existierende Leitbilder und Ziele. In bestimmten Bereichen besteht aber noch Entwicklungspotenzial, so beispielsweise auf dem Gebiet der Bevölkerungseinbindung und der Ansprache der gesamten Bürgerschaft.

Insgesamt ist die Aufnahme in den Kreis der Slow Cities eine Auszeichnung, begründet aber gleichzeitig die dauerhafte Aufgabe, den Lebenswert der Stadt weiter zu verbessern.

Weiterführende Literatur/Quellen

| • | Dietz, A. (2006): Cittaslow – das gute Leben. Kulturelles Erbe, Nachhaltigkeit und Lebensqualität in Kleinstädten. Tübingen (unveröffentlichte Magisterarbeit am Ludwig-Uhland Institut für Empirische Kulturwissenschaft der Eberhard-Karls-Universität Tübingen) | |

| • | Mayer, H. und P. Knox (2007): Slow City oder Città lente: Ein Zukunftsmodell der Stadtentwicklung? In: Die alte Stadt, Heft 3/2007. Remshalden, S. 205–220 | |

| • | Peus, A. (2007): Innehalten und genießen. In: Lebendige Stadt, Nr. 14/2007. Hamburg, S. 33 | |

| • | Schultz, V. (2006): Lüdinghausen auf dem Weg zur "Cittaslow"!? Bochum (unveröffentlichte Bachelorarbeit am Geographischen Institut der Ruhr-Universität Bochum) | |

| • | Stadt Lüdinghausen (Hg.) (2007): Statistischer Jahresbericht Lüdinghausen 2006. Lüdinghausen, S. 13 (www.lüdinghausen.de/stadtportrait/statistik.html#content_download, abgerufen am 15.06.2008) | |

| • | www.cittaslow.info/index.php?charta (abgerufen am 15.06.2008) |

Erstveröffentlichung 2008, Aktualisierung 2010