weiterer Autor: Otto Klemm

Klimawandel – auch in Westfalen?

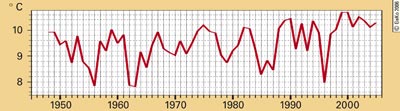

Dass der Mensch den Klimawandel zum größten Teil durch seine Emissionen von Treibhausgasen provoziert, daran besteht in der Wissenschaft heute kein seriöser Zweifel mehr. Seit 1955 hat die global gemittelte Temperatur um etwa 0,013 °C pro Jahr zugenommen.

Der Klimawandel ist über die Erde nicht gleich verteilt. So erwärmen sich die großen Kontinente stärker als die Ozeane; Niederschläge werden dort abnehmen, wo sie ohnehin schon knapp bemessen sind. Gibt es den Klimawandel auch in Westfalen?

Nach Definition der WMO ist Klima die Synthese des Wetters über einen Zeitraum, der lange genug ist, um dessen statistische Eigenschaften bestimmen zu können. Das Klima eines Raumes ist erst dann angemessen gekennzeichnet, wenn die Wahrscheinlichkeit für Abweichungen vom Mittelwert angegeben werden kann, also z.B. auch Extremwerte Teil der Statistik sind. Zur Beschreibung des Klimas wird in der Regel eine Zeitspanne von 30 Jahren als Bezugszeitraum herangezogen. Eine Betrachtung des Klimawandels muss also einen deutlichen längeren Zeitraum umfassen.

Der Niederschlag (Abb. 1) zeigt eine besonders hohe Variabilität. Dennoch fällt auf, dass drei der zehn niederschlagsreichsten Jahre in Münster seit 1993 auftraten und dass die 10-Jahresperiode 1996 - 2005 den höchsten Wert des gesamten Aufzeichnungszeitraums zeigt. Die Regressionsrechnung für die Jahre 1955 - 2005 führt zu einem durchschnittlichen jährlichen Anstieg von 0,81 mm pro Jahr. Der Anstieg findet in erster Linie in den Herbstmonaten statt, während im Sommer sogar ein Rückgang zu verzeichenen ist (Daten nicht einzeln dargestellt).

Die bisherigen Analysen zeigen, dass sich der globale Klimawandel in Münster direkt abbildet. Es wurde bisher wärmer und niederschlagsreicher. Nach derzeiteigem Kenntnisstand wird sich diese Entwicklung fortsetzen und zu einer "Mediterranisierung" des Klimas Westfalens führen.

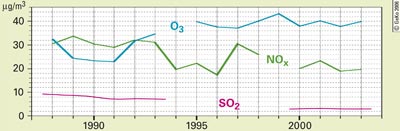

Aber Niederschlag, Temperatur und Sonnenscheindauer sind nicht die einzigen Klimaelemente. Neben Wind und Luftfeuchte sollten zum Beispiel auch lufthygienische Parameter betrachtet werden. Leider liegen für diese Klimaelemente keine langen Zeitreihen vor. Einerseits liegt dies daran, dass entsprechende Messtechnik erst seit jüngerer Zeit zur Verfügung steht. Andererseits sind die Messungen sehr aufwändig und teuer. Das UBA (Umweltbundesamt) hat von 1988 bis 2003 in Gittrup, einer ländlichen Station nördlich von Münster, eine Datenreihe erhoben. Obwohl der Datensatz nach oben genannten Kriterien nicht ausreicht, eine klimatologische Analyse aufzustellen, sind doch einige Trends klar (und statistisch hoch signifikant) erkennbar: Die Konzentration des Schwefeldioxids (SO2) (Abb. 4) hat deutlich abgenommen. Untersuchungen von vielen anderen Stationen Westfalens, Deutschlands und Europas zeigen ebenfalls diese Entwicklung. Hier ist - speziell auch im Ruhrgebiet - durch die Reduktionen der Schwefelemissionen seit den 1980er Jahren eine erhebliche Verbesserung der Luftqualität eingetreten. Auch die Konzentrationen der Stickoxide (NOx) (Abb. 4) haben abgenommen, allerdings nicht so stark. Hier steht der flächendeckenden Einführung der Katalysatortechnik für Benzinmotoren eine deutliche Erhöhung der Fahrleistung der Kraftfahrzeuge in Deutschland und Europa gegenüber (siehe z.B. Fischer et al., 2006). Schließlich nehmen die Konzentrationen des Ozons (O3) zu. Für den Medianwert, der in Abb. 4 dargestellt ist, ist dies auch eine weithin verbreitet beobachtete Entwicklung. Die Spitzenwerte des O3 allerdings nehmen generell ab, was auf den Rückgang der Emissionen der Vorläufergasen (vor allem der reaktiven Kohlenwasserstoffe, aber auch des NOx) zurückzuführen ist. Warum die Medianwerte zunehmen, ist bislang nicht eindeutig geklärt. Aber die Veränderung der atmosphärischen Zirkulationssysteme als Folge des globalen Klimawandels kommt als Verursacher in Frage.

Weiterführende Literatur/Quellen

| • |

Fischer, G., T. Frohne, L. Gerharz, M. Hildebrandt, O. Klemm, K. Mildenberger, C. Nording, I. Rehberger, M. Schiffer und C. S. Voulkoudis (2006): Veränderungen des NO / NO2-Verhältnisses in Nordrhein-Westfalen (1984-2004) und mögliche Ursachen. In: UWSF - Z Umweltchem Ökotox. o. O., S. 155-163 |

|

| • |

Intergovernmental Panel for Climate Change (IPCC) (2001): IPCC Third Assessment Report - Climate Change 2001. o. O. (www.ipcc.ch) |

Erstveröffentlichung 2007